2025年の映画興行は、1月末の映連の記者会見で正式な発表が行われるので、詳細な分析はその後に書くとして、まずは俯瞰した距離から振り返ってみたい。(この原稿は1月上旬に執筆)。

2025年の映画界を振り返ると、光と陰の双方の話題が際立った年だった。多くのメディアでは、光にばかり焦点を当てていたが、10年後に2025年を振り返ると、陰の部分の影響が残り、この年が大きなターニング・ポイントだったと気づくのではないか。2025年はその節目の年になると思う。

私は1970年代半ばに映画業界に入り、それから何度かこういう節目の時期があった。1980年代にビデオ・レンタルが普及し、異業種から映画界への参入が急増して小規模配給会社が誕生してミニ・シアターのオープンが続いた。1990年代後半には、映画がフィルムからデジタルになり、映画製作にテレビ局の人材が参加し、低迷していた邦画が盛り返して2000年代からは邦髙洋低になった。2020年代には、配信が普及し、ビデオ(DVD)レンタルが下降し、コロナの世界的流行がその流れを加速させた。

2025年の光が輝いたところ

まず、光の部分で最初にあげなければならないのは当然『国宝』(東宝)の実写興収記録を塗り替えるヒットであろう。2026年1月2〜4日の週末の時点で興収188億5946万円、観客動員1336万人を超え、その週の興収ランキングでは、公開31周目になっても3位に入っており、200億円に届くことも予想される。また、国内の最高興収記録(407.5億円)の前作の続編となる『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』(東宝)も388億9962万円、動員2657万人で歴代2位のヒットとなっている。東宝は、既に上映を終了した『名探偵コナン 隻眼の残像』が興収146.7億円、上映中の『チェンソーマン レゼ篇』も100億円を超え、4作品が興収100億円を超えるヒットとなり、会社としての年間興収は1400億円超という驚異的な結果となった。

『鬼滅の刃』は北米での外国映画歴代興収1位となり、日本を含む全世界興収が日本映画として初めて1000億円を突破した。

また外国映画も、実写は昨年から巻き返し、興収20億円超えが5本だった昨年に対し、今年は8本に増加。東和ピクチャーズ『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』とディズニー『モアナと伝説の海2』が50億円を超え、東宝東和『ジュラシック・ワールド/復活の大地』も50億円に迫った。WB『マインクラフト/ザ・ムービー』、東宝東和『ウィキッド ふたりの魔女』、ディズニー『リロ&スティッチ』が30億円を突破した。12月公開のディズニー『ズートピア2』も100億円を突破した。

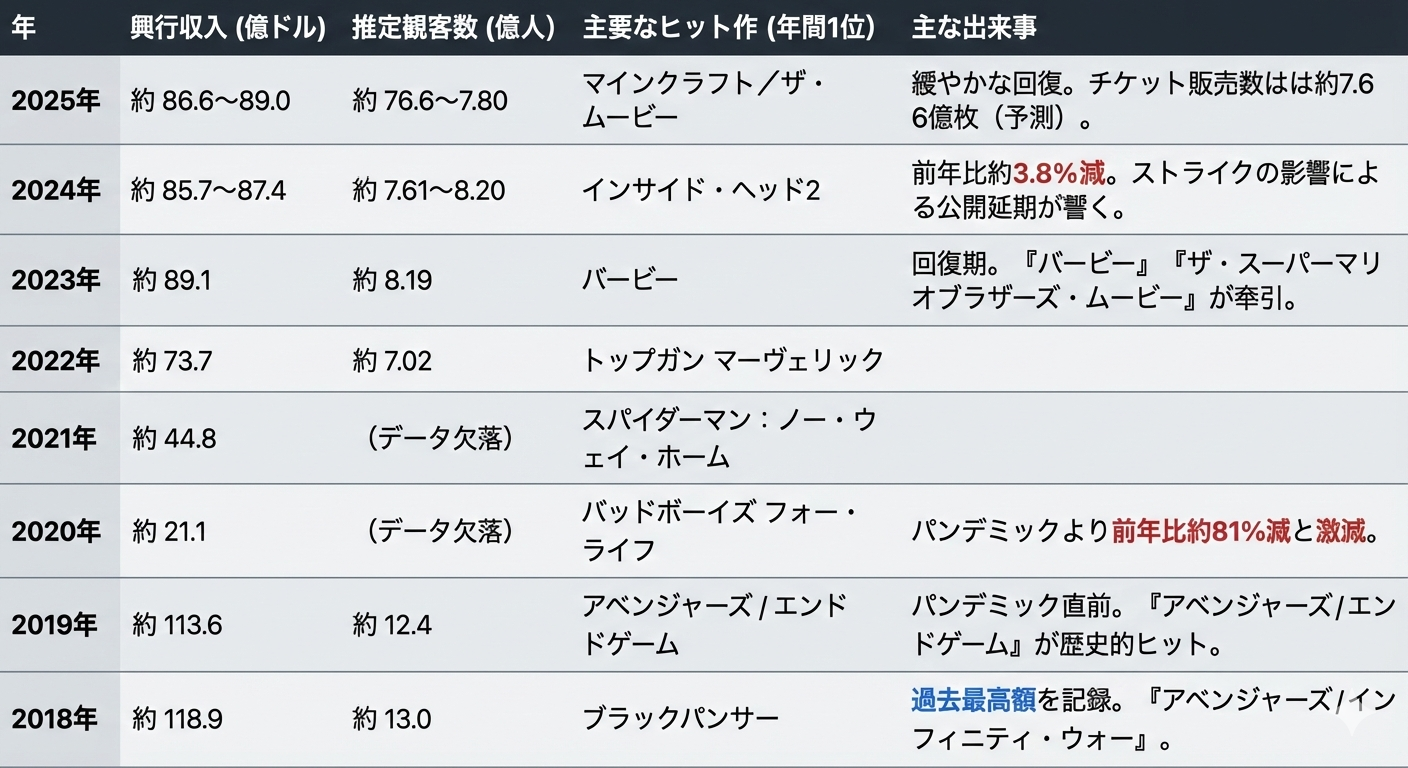

年間興行収入は、歴代最高を記録した2019年(2,611億円)を超える可能性が高いと予想されている。この光の部分だけを見ていると、日本の映画産業は大盛況に見える。

2025年の影の部分

一方、陰の部分を見てみよう。私はいたずらに消えていくものにたいして時代が悪いという意図はない。当然、時代の流れに淘汰されていくものもあり、それは当然のことと思う。

まず私が衝撃をうけたのはアルタミラ・ピクチャーズの破産が伝えられた10月のニュースだ。数々の秀作があり、ヒット作を作り続けてきた同社がどうして事業を続けられなかったのか。日本では、企画を立案した製作会社が著作権者(作品の収入を得る)になれない構造に問題があるが、それは長くなるので別の機会に検討したいと思う。

アルタミラ・ピクチャーズの破産とは結びつかないかもしれないが、現在の日本の映画製作会社はどこも厳しい状況に追い込まれている。その理由の一つは資金調達と回収が以前よりも困難になったからだ。冒頭に記したビデオ・レンタルが活発だったころは、そのMGによる資金調達が大きな支えになっていたが、配信に移行したことで、それが難しくなった。また、一昨年から始まった「映適」(日本映画制作適正化機構)によって一定規模以上の作品では製作費がアップし、資金調達のハードルが上がった。逆に、資金不足のなかで無理に製作に入った企画は低予算化して労働環境の悪化にもなっている。

コロナ禍での配信の普及は映画館の観客の動向にも影響を与えた。ミニ・シアターの中心的な観客層だった高齢層の観客が、コロナ収束後に劇場に戻ってこなくなった。そういった流れのなかで、2026年初頭に新宿シネマカリテ(武蔵野興行)、シネ・リーブル池袋(東京テアトル)、札幌サツゲキ(佐々木興行)

が閉館するという。この3館以外にも、クラウドファンディングで資金を集め、劇場の継続を図る映画館がいくつかある。シネコンで上映される話題作には観客が押し寄せて記録破りのヒット作が生まれているが、一方、ミニ・シアターでは今まで支えていた観客が減少して継続が不可能になっている。2025年は製作会社とミニ・シアターが厳しい局面を迎えた年といえよう。

こうした中で注目されるのは、シネマハウス大塚(最大56席)、バリアフリーの映画館「シネマ・チュプキ・タバタ」(20席)、はじめ、大阪・ミナミのアメリカ村にある「シアターエミュ」(20席)、鳥取県湯梨浜町では2021年に廃校校舎を改装した「ジグシアター」(25席)、和歌山市では「cinema203」(約20席)など、20席ほどのマイクロシアターと呼ばれる劇場が全国に誕生している。そこでは、ロードショー作品から映画祭などで上映される自主映画をはじめ、さまざまな形態の映像が上映されている。

私は長い間、出版業界にもいたので、映画産業のある部分は出版に近づいたと見ている。本来、映画は少品種・大量販売のものだが、出版は多品種・少量販売だ。映画の場合、低予算と言われる5千万円の製作費、1千万円の宣伝費で興行した場合、配給手数料などの経費をいれれば、製作者が劇場だけで元を取るには10万人(興収1.5億円)の観客が必要である。しかし、出版なら3000〜5000部で成立する。

長らく続いてきたシネコンとミニ・シアターの共存という構造が難しくなってきたというのも時代の流れなのだろう。しかし、マイクロシアターが増えても、ミニ・シアター系の作品を配給する会社の支えにはならないと思う。

出版産業はAMAZONが日本に上陸して大きく変わった。従来の出版産業は、出版社、取次、書店、ユーザーという流れがあったが、AMAZONの上陸によって、ユーザーは直接AMAZONから購入することになり、街から多くの書店が消えた。

映画も配信の普及によって映画館の存続が危ぶまれるようになった。書籍や映画は書店や映画館ではなくクラウドに保管され、全世界のユーザーはいつでも、どこでも、直接、接続することができる。これは一方で、コミックのようにすでに世界的に認知度の高いIPにとっては大きなアドヴァンテージになるが。

そして日本特有の問題であるが、日本では今後、急激な少子高齢化が待ち受けている。私はしばらく前まで大学の教員を務めていたが、多くの大学は2040年問題の対策に追われていた。18歳人口の急激な減少(少子化)により、2040年頃に国内の大学進学者が大幅に減少し、定員割れや経営破綻に陥る大学が続出すると予測される問題である。この問題はそのまま映画館ビジネスにあてはまると思う。経営破綻に陥る映画館が増えることは十分に予測されることだ。

光と陰以外の2025年から始まった新たな動き

Netflixがワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の映画・テレビスタジオおよびストリーミング部門を買収することで合意したというニュースは、2025年12月5日に発表され(1月時点では最終決定になっていない)。そのこととは関係がないとしても、ワーナー・ブラザース・ジャパンは、2025年12月31日をもって日本国内での映画の劇場配給業務を終了するという。2026年からは、ワーナー関連の洋画作品の配給は東宝傘下の東和ピクチャーズ(東宝東和)が担当する。

これも時代の流れが一つの形になった現れであろう。NetflixとAmazon Prime Videoの普及は、ディズニーに映画からDisney+(ディズニープラス)へシフトさせた。マーベル・ヒーローの権利(X-MENやファンタスティック・フォーなど)や20世紀フォックス、フォックス・サーチライト・ピクチャーズの獲得も、ディズニー+強化のためだった。

世界的にパンデミック(コロナ禍)以降、映画館に観客が戻っていない中で、映画ビジネスの中心が劇場から配信にシフトしたことがハリウッドの再編に繋がり、20世紀FOXが消滅し、WBDも消えようとしている。

2025年も押し詰まった12月11日に、ディズニーがOpenAIとの提携を発表した。ディズニーの戦略は、AIを「脅威」ではなく「共存」のパートナーと位置付け、自社の豊富な知的財産(IP)を公式に生成AIプラットフォーム「Sora」で活用することで、新たなエンターテイメント体験の創出と、生成AI時代におけるIP管理の主導権確保を目指そうとしたからではないか。若いユーザーの周辺には映画以外の映像コンテンツがますます増えており、その対策でもあろう。

2025年の小学生のトレンドは「イタリアンブレインロット&トゥントゥントゥンサーフール」だったというが、そういう世代が見たがる映画とはどういうものなのか。上田慎一郎監督による縦型連続ショート作品「恋する地球人」もそんなユーザーに向けた試みであろう。

映画の概念がどんどん広がり、その中で生き残るもの、淘汰されるもの、新しく生まれるもの、そうした転換の年が2025だったのではないか。