大学時代から映画を始め、一度中断。再開の決意とは

――石出監督のキャリアについて伺います。大学時代から映画を制作されたとのことですが、専攻が映画制作関係の学部だったのでしょうか?

大学には芸術系の学部はなく、サークルがきっかけでした。僕たちは団塊ジュニアと呼ばれる世代で、世の中にもキャンパスにも人があふれていて、映画サークルが3つもあったんです。「映画が好きだから撮ってみたいな」と思い、話を聞いたら映画を撮れるとのことだったので「じゃあやってみよう」と、3つのうち一番在籍している人が多いサークルに入りました。

――大学時代は作品をいくつか撮られたのでしょうか。

2本くらい短編を撮りました。あとは、カメラに興味があったので、他の同級生が監督を務める作品でカメラマンを務めたりしていました。

――大学のサークル活動がきっかけなんですね。映像の勉強はどこかでされたのでしょうか。

特にやっていないですね。たまに先輩がプロの現場に入るとお手伝いで行くくらいで、そこでもう少し踏み込んで何かの役割につけばいろいろ勉強できたと思いますが、そうでもなくて。好きな映画やつくりたいという欲求はあり、ああいう映画をつくりたいけれどどうやってつくればいいのかと見よう見まねで始めました。カメラなど制作の裏側的な話は、当時ブルーレイもなかったのでDVDのメイキングビデオを見ながら、もしくは監督や撮影監督のインタビューを聞きながら「そうやって撮っているんだ」と学んだり。脚本も誰かから習ったということもないので、全部見よう見まねでした。

――就職してからも作品をつくられていましたか?

そうですね。映像とは全く違う関係の仕事をしていて、お金をためては自主映画をつくるサイクルを大学卒業から今までずっとやっているだけ、という感じなんです。

――一度映像の世界から離れたと伺いましたが、どのくらいの期間だったのでしょうか。

多少お手伝いで参加したものはありますが、2010年のカメラを担当した長編映画を最後に、復帰したのが2016年ですから、6年間です。ちょうど35~41歳のあいだで、6年間本当に何もやらなかったですね。

――それは何か理由があったのでしょうか?

行き詰った、というところです。35歳のとき、映像で飯を食っていくのかいかないのか、正社員として働いて自分の映画とは関係のない世界で生きていくのかそうでないのかといった選択肢を考えたときに「映画でやりたいことがまだたくさんある」という思いがあり、ひとまず映像から離れてお金をためようと思ったんです。自分がつくりたい映画をつくるための資金をためようと思いました。

ご縁があって就職ができたので、その仕事で頑張ろうと思って。そこは営業の職場で、営業を頑張って成績を伸ばすとその分手当てがついてくるということで、これは頑張ろうと思ったんです。小さいころから一番なりたくない職業が営業マンだったんですけど(笑)、まさかの営業マンで頑張ることになって。その6年間はひたすら頑張りました。

――その6年間で資金をためられたのですね。

6年間で、生活の基盤や映画の制作資金を1円単位で見直し、自分の身の振り方を考えていったんです。そこまで突き詰めていくと、そんなに財産もなく今まで過ごしてきた人生だから、生活レベルをこのまま上げずにお金をためて自分の映画をつくろうと思えました。6年たったときに映画製作をまた再開することにしました。

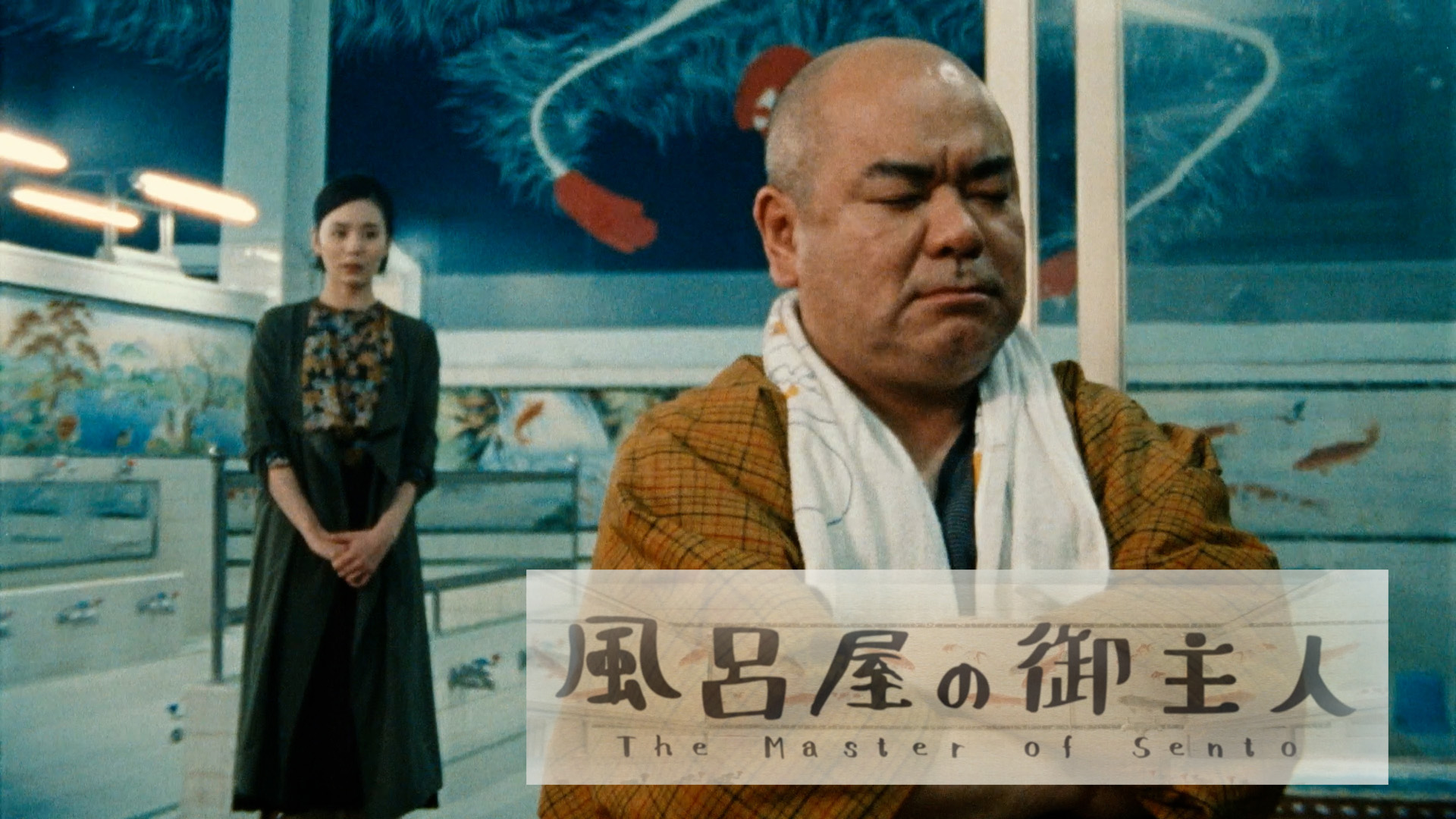

再開後に撮ったのが『風呂屋の御主人』です。2020年に、コロナ禍がちょうど2、3月頃から大変なことになったときには撮影は終わっていました。そのあとポスト・プロダクションに入る段階だったので、あとは全部ネット経由でやりとりして完成させました。

『風呂屋の御主人』32カ国61の映画祭で選出

――『風呂屋の御主人』は32カ国61の映画祭で選出された(2024年11月現在)ということで、すごい数ですね。

短編映画ではあまり聞かないですよね。多くの映画祭で選出されればまず何か状況が変わるのではないかと思いたくさん応募しました。実際やってみて知ったのは、61もの映画祭に選ばれたものの、すべての映画祭で上映されるわけではないということです。

1つの映画祭に対して、日本だと100、200か多くても500作品ほどの応募ですが、海外の映画祭では1,000~3,000ほどの作品が集まるものもあります。この中から選ぶのは大変ですから、毎月や四半期ごとに開催して、その受賞作品の中の10から20作品程度が1年に1回開催されるイベントの上映作品に選ばれるというような仕組みになっている映画祭が多いです。

――多数の映画祭に応募すると、審査料だけでも結構な支出になりそうですね。

おそらく、デジタル映画で撮る短編映画1本分くらいは消えています(笑)。

――欧米やインドなどいろいろな国の映画祭に応募されていますが、国によって評価されるポイントに違いはありますか?

感想はあまり来ないのでよく分からないというのが正直なところです。ただ、映画祭に参加したところからは「独特」という言葉はよく耳にしました。「入選しました」「受賞しました」の連絡だけで、賞状もPDFで送られてきます。あとは、トロフィーを現地で用意してはいますが、行かないと貰えなかったり、買わないといけなかったり。日本と随分違うなと思いました。

――私は日本の映画祭しか取材していないですが、海外の映画祭についてもう少し教えてください

海外の映画祭へ行って実感したのは、なぜ皆さんが審査料を払ってでも審査してもらい賞をもらうかというと、箔をつけたいからなのです。箔をつけて何をするかというと、次回作につなげたい。次回作のもっと大きなバジェットを狙い、自分の作品に箔をつけることで、さらに大きなバジェットをもらいたいということで映画祭を回るんです。

チェコ、プラハの映画祭に参加した際は、いろいろな国の方々にどうやって生活しているのか聞いてみたんです。たとえばドイツでは、国際的にさほど有名でない役者さんでもアルバイトしないで生活できるそうです。なぜかというと、国から支援をもらっているからなんですよ。「こういう舞台でこの役を演じた」と証明できれば、助成がおりるそうです。日本では、売れっ子になったりテレビに出演したりしないとアルバイトなしでは生活が難しいですが、ドイツでは役者として認めてもらえているんですよね。

――目的が、賞をとったら終わり、ではないんですね。賞をとってから、それを活用して仕事につなげていくのですね。

海外では芸術に対しての理解が日本より浸透していて、芸術の分野でちゃんと実績を積み上げていかなきゃいけないと考えている。僕もその考えは正しいと思っていますし、そうあるべきだと思って海外の映画祭にたくさん応募しています。何か変化が起こらないかなとは思っています。

――海外の映画祭に出して、実際にそういった変化やオファーみたいなものがありましたか?

すぐには資金を出そうという人は現れないですね。働きかけるべきところに働きかけないといけないのですが、どこにどのようにやるといいのかがまだわからない。ここはまだこれからの課題です。

ただ「仕事をください」というオファーは来ていますね。ミュージシャンや役者さんが、もし何か日本や海外で映画を撮る機会があったらぜひお願いします、といったオファーは来ます。

――『風呂屋の御主人』の内容について伺います。銭湯が舞台になっていますが、狙いがあっての選択でしょうか。

銭湯を舞台にした映画を撮ろうと思ったわけではなくて、銭湯が借りられるからそこを舞台にしたのです。以前からの知り合いが銭湯の店主で、これはいいと思ってお願いしました。

短編映画紹介

『風呂屋の御主人』(ジーンシアターで独占配信) 視聴はこちらから

ストーリー

舞台は東京の下町。ここに、古びた銭湯を切り盛りする夫婦がいた。

日夜問わず酒を食らう主人と、そんな彼を陰で支える妻。

そしてとうとう、毎日酒浸りの夫に業を煮やした妻は家を出て行ってしまうのであった。

そんな夫婦の話はすぐ近所に広まり、相も変わらず酒を飲み続ける主人の元へ、世話焼きな住人たちがやってくる。

好き放題な助言で議論を交わす彼らであったが、どうやら近所で妻の目撃証言があがり……。

――結果的に銭湯が舞台になったことでレトロ感が出たと思いますが、画面も結構レトロな感じがしました。あれはフィルムで撮っていますか?フィルムで撮ったのはなぜでしょうか。

フィルムです。フィルムの映画を撮りたかった気持ちがまずあるんです。当時僕が映画を始めた頃はちょうどフィルムで撮ったものをパソコンで編集ができるようになった初期だったんです。それまではビデオデッキ2台をつなげてビデオ編集するか、スプライサー(フィルムを切ってつなげる機械)でしか編集ができなかったところを、フィルムの味わいはそのままに自分のパソコンで編集できるようになったのは当時としては画期的でした。デジタルシネマ用のカメラが進化した昨今でも、私はまだフィルムの魔法に魅了されている古い考え方の人間ですね。

とはいえ、デジタルで撮る方が安く上がることもあり、撮影素材にいろいろなフィルターにかけて、すごく時間と労力をかけてフィルムに近づける努力を10年くらい続けたんですよ。そんなトライアンドエラーをしながら、カメラを担当した作品で試してみたりしましたがどうもうまくいかない。本も読みあさり、デジタルで撮られたものがフィルムに近づくことはあり得ないようだ、という結論に至ったときに、それならやはりフィルムに戻ろうと思ったんです。

今後もフィルム撮影にはこだわりたいので、フィルムで撮ることだけは決めていました。その中で何を撮るか。フィルムで撮るからレトロ感に直結するわけではなくて、フィルムに合うロケーションというのは何だろうとか、フィルムに合う役者さんはどんな顔だろうとかを追求してみたかった。銭湯がたまたま借りられてこれは千載一遇だと思って、これをぜひフィルムに収めたい、となりました。

レトロ感あるフィルム映像×ヨーロッパ音楽の掛け合わせ

――音楽もアコーディオンでレトロ感がありましたが、意識して作られましたか?

音楽については、撮影中はまだ何も決まっていませんでしたが。ポスト・プロダクションに入るときにいろいろな音楽を聴きながら考えました。映像と音楽で、何かをミックスすることで見えてくる世界がある、そんな世界をつくりたいと思い、お風呂屋さんとヨーロッパ、全く文化も民族も違うような人たちがつくった音楽を掛け合わせたらどうなるだろうか。その掛け合わせにしっくりきたのが、いわゆるパリのカフェで流れる「ミュゼット」というおしゃれな音楽だったんです。

ミュゼットは、イタリア人が20世紀初頭にフランスに移住したときに、故郷イタリアを思いながらパリのカフェで弾いたのが始まりといわれる音楽で、今はもう普通のフレンチカフェミュージックになっていますが、それがすごく合うなと思ったんです。ちょうど20世紀初頭に始まった音楽であり、実はあの銭湯もその時代に建てられたのです。それで採用しました。

――御主人役は、いかにも頑固親父みたいな方で役にぴったりでした。あの人は有名な役者さんですか。

いえ、実は僕の職場の人なんです。

――役者さんではないのですか。どのように演技指導されたんですか?

そこに関してはかなり実験的なことをしていまして、僕が監督するときは素人の人を入れているんです。プロの役者さんって、演技がうまいですよね。演技がうまいことをちょっとはずしたい考えがあって。かといって、演技が出来ない人たちを何も考えずそのまま撮ってしまうと見るに耐えない素人芝居になってしまう。演技が出来ず、ちょっとセリフが棒読みで、この人はプロじゃないなとわかってもなぜか見てしまうことってあるよな…というところを狙っています。その人がどう生きてきたか顔に刻まれていたり、独特な雰囲気があったりする人がいますよね。そこを強調したりすくい上げたりしています。

『風呂屋の御主人』では、役者さんではない人が2人いるんです。もう1人はお手伝いさん役の女性の人で、その人も職場の人なんです。セリフが多くて負担をかけてしまいましたが、ストーリーを進めて行くような役割りになってしまったので、頑張ってもらいました。やはり顔が、真に迫る顔になっているかどうかをOKカットの基準にしています。

――主役が素人の人であっても成り立つのですね。

前作の『ユウナとちいさなおべんとう』も主役が素人なのですが、そちらは子どもでした。大人は恥ずかしさとかいろんな思いが入って演技を邪魔することが、経験上わかっていました。そのため、『風呂屋の御主人』では御主人はセリフがクライマックスまで一切なしになったんです。ないのも短編映画として面白いなと思って。最後だけ怒るシーンがあるんですが、怒るところだけは何とか頑張ってもらうように何度も練習しました。同僚として普段キレるところを見ているので、それを再現してくれればいいとお願いしました。

――『風呂屋の御主人』は脚本が別の人ということで、インディーズでは監督が脚本を書く作品が多いと思われますが、たまたま今回は別なのか、それとも石出監督のスタイルがこうなのか、どちらでしょうか。

今回が初めての挑戦でした。1つの作品で、監督・脚本・カメラを自分で全部やったことがあるんですよ。それもいいのですが、その作品の全体の演出に専念するには自分の役をできるだけ1つにした方が集中できると思いました。脚本も別にしたいと思っていて、今回はご縁があって初めて実現しました。

――やはり脚本の役割がない分、監督業に集中できましたか。

できましたね。客観的にその話を分析することができる。自分が書くとどうしても分析しづらくなってくることがあり、あまり作品に良い影響を与えないなと思ったんです。さらに、20代の頃から思っているのは、映画は脚本ではないということです。脚本は青写真であり、完成作品ではない。

今回、最初脚本を読んですぐこれでいこうと決めたわけではなく、すごく考えて咀嚼して、自分がこれを演出したことで他の人が演出しないような作品が出来上がるならやろうと思ったんです。これがもし他の人がやっても同じようにできるのなら他の人にお願いしよう、と。それがどんなにいいお話であっても、違うんですね。監督と脚本をごっちゃにして考えてはいけないと思っていて、例えば脚本が一つあったとして、監督が10人いれば10通りの映画ができるはずなんです。

――そうですね、全く変わってきますね。

ところが、これはどうかと思っているのですが、最近似たような映画が多くて。日本映画の中に同じようなスタイルで同じような演出の、雰囲気も似ている映画が多い気がするんです。自分が作ろうとしている映画がどこかで観たような映画になってしまいそうだと思ったときにノーといえるような、何かアイディアが僕の中に生まれてくれば、その脚本を映画化しようと思うんですね。

――なるほど、面白いですね。確かに脚本と監督を一緒にやると、監督としての立場と脚本家としての立場がちょっと混ざってしまう感じですよね。

そう、一緒になってしまうというか。

――あくまでも脚本は脚本であり、設計図のものをどうやって実際に形にするかに集中したかった、ということですね。

そうですね。つまり映画としてのありようとか、スタイルですよね。それがその監督の中に確立されていなければ監督はするべきではないと思っています。よくできている脚本であっても、手をつけるのは怖いですね。それをもっと生かせる監督がやった方がこの脚本はいいんじゃないかと思うようなら、自分はやるべきではないと思います。

あなたは気づけるか?演出上の“ある仕掛け”

――演出上、特に気を遣った点やこだわった点があれば教えてください。

今回は絵コンテを書かず、フリースタイルで撮りました。演出も、その役者に対する演出や映像に対する演出などもありますし、映画全体の演出っていうのもありますね。細かいところがたくさんありますが、この作品の演出にあたって1つひらめいたことがあったんです。

それは撮影に入る直前だったんですけど、見た目とは違うストーリーが同時に、並行してそこに存在させるやり方が、この作品にはできるんじゃないかと考えたんですね。それがこまごまとした演出のもと、映像で表現しているんですが、たぶん世界的に見てもあまりやっていない演出のはずです。

2つのストーリーが共存している状態を最後まで続けられないものだろうか。そこに気が付かない観客はもう1つの物語(現実)が進行していることが分からないままこの夫婦の人情話ということで映画が終わる、ということができるかもしれない、と。

これを見抜いた人がチェコの映画祭で1人いました。若い人でしたが「これってこういうことですよね」と。驚きましたね。ちゃんと映像を観てくれているんです。映像の撮り方と編集はそうは語っていないんです。セリフだけを追っていくと皆さんが思っている物語なので、映像音を消して映像を見てもらいたいんですよ。音を消して映像を見ると、明らかに変なカットが入ってるんです。普通ここにはこういうアングルでこのカットは入れないよね、というようなアングルをあえて挟み込んでちょっと違和感のあるカットつなぎをしているんです。それを外国の人が気づいたのは、おそらく 日本語がわからず英語字幕を追わなくていけないので、より映像に集中していたからかもしれません。

――脚本ではそこまで明確に書いてなかった?

脚本家はそのつもりで書いていないです。脚本家がやりたかったことは、当然それはやっているわけですが、そこに、そうではない物語を入れ込むことができる。つまり脚本家も満足させようとした上で、そうではないもう一つの物語を僕なりに差し込むことをやってみました。

好きなのは独特のスタイルを持つ監督

――好きな監督や参考にしている監督がいたら教えてください。

好きな監督はたくさんいます。年代ごとに好きな監督が変わりますが、ずっと変わらない監督でいうと、映画のタイトルでいえば、『赤い風船』(監督:アルベール・ラモリス)や『ぼくの伯父さん』(監督:ジャック・タチ)。映画監督では、ジム・ジャームッシュ監督やデイヴィッド・リンチ監督、アキ・カウリスマキ監督、ビクトル・エリセ監督、テオ・アンゲロプロス監督、フェデリコ・フェリーニ監督、アルフレッド・ヒッチコック監督とか。

独特なスタイルを持っている監督が好きですね。そういう監督たちは短編を撮らせても面白い方が多いです。

何気なく写した人物がとても魅力的だったり、不思議だったりする場所に見えてしまうような自分の世界を表現できる才能がある監督であったり、映像で物語を語る力を持った監督さんが好き、というところがあります。

――インディーズ系の映画について伺います。インディーズは収益化が難しい面がありますが、でもつくり続けている人も多く、またつくり続けなければいけないと思っています。短編映画については、収益化するのは難しいか、それとも何とかなるのではないか。どちらのお考えでしょうか。

また、たとえ赤字であってもつくり続ける理由があれば、教えてください。

それらの問いの答えが全て同じところに行き着くかどうかはわからないのですが、収益化するかどうかはお客さんにかかっているのかなと思うんですね。お客さんに短編映画っていうものがもっと浸透してくると、収益化していくことができるんじゃないかとは思っています。ただ、土台が世界的に見てもできていない印象はあります。

――世界的にも短編映画はまだまだ難しい、という感じですか。

そうですね。海外の映画祭で、短編映画を収益化しようとしている動きが見えたんですよ。ただなかなかうまくいってない感じなんですよね。短編映画を劇場でかけても収益化が難しいといわれますが、ネット配信もありますし、できるんじゃないかとは思うものの「観たい」という人がいないと黒字にはならないかなと思うんです。だからその浸透を待つしかないと僕は思っています。全く短編映画を知らない人に普及させていく意味でも、どんどん観てもらうほうがいいのかなと思います。

――ありがとうございます。今後は映像の方はどのような活動をしていきたいですか。

長編には取り組みたいと思っているものの、今は難しいので短編映画をつくり続けると思います。まだまだ実現したいアイディアはたくさんあるので、それらに挑戦し続けたいと思っています。

この映画監督の作品

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。