「広島こわい映画祭」は、学生たちのビジネスとしての実践の場

広島こわい映画祭開催のきっかけは

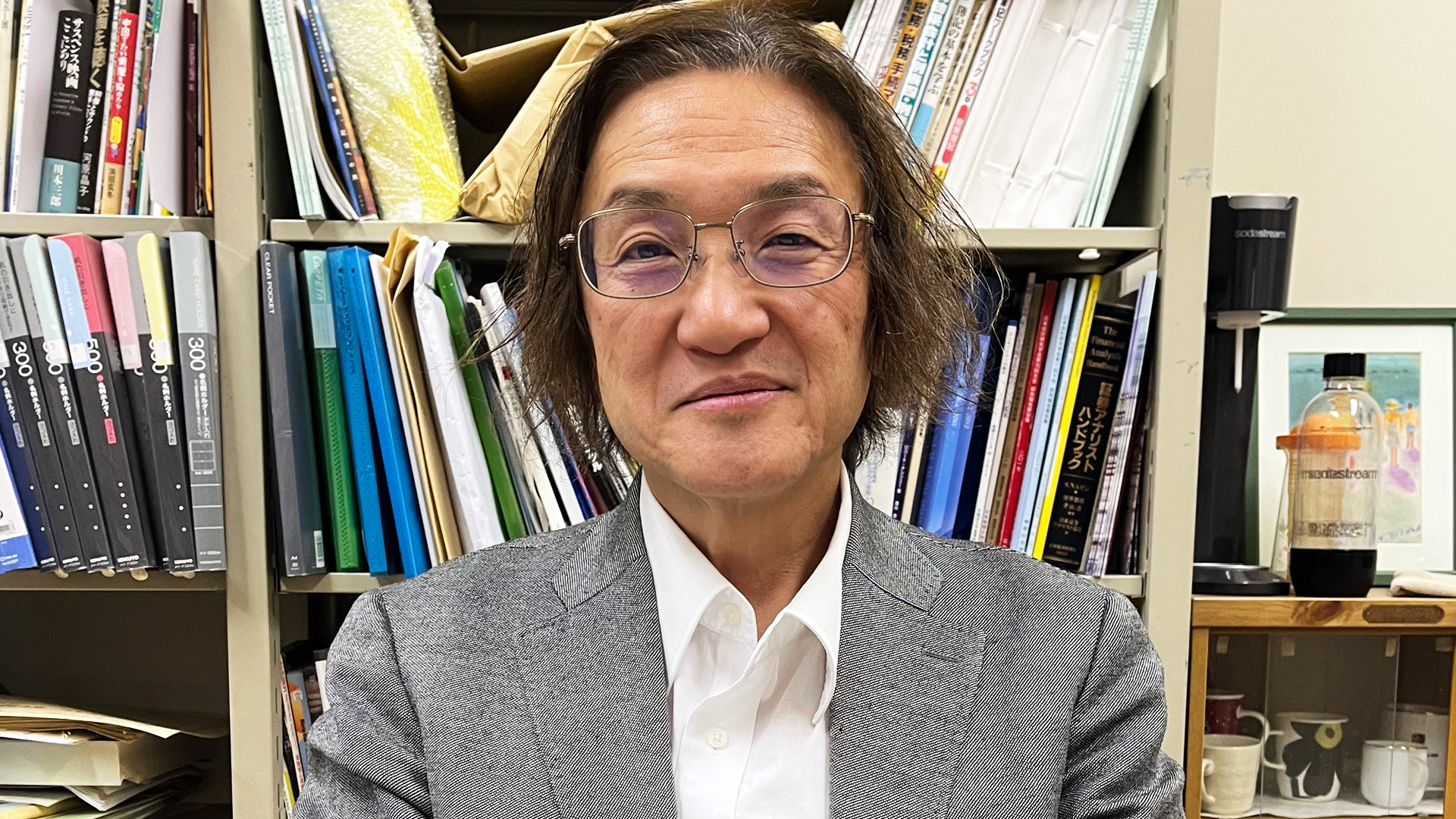

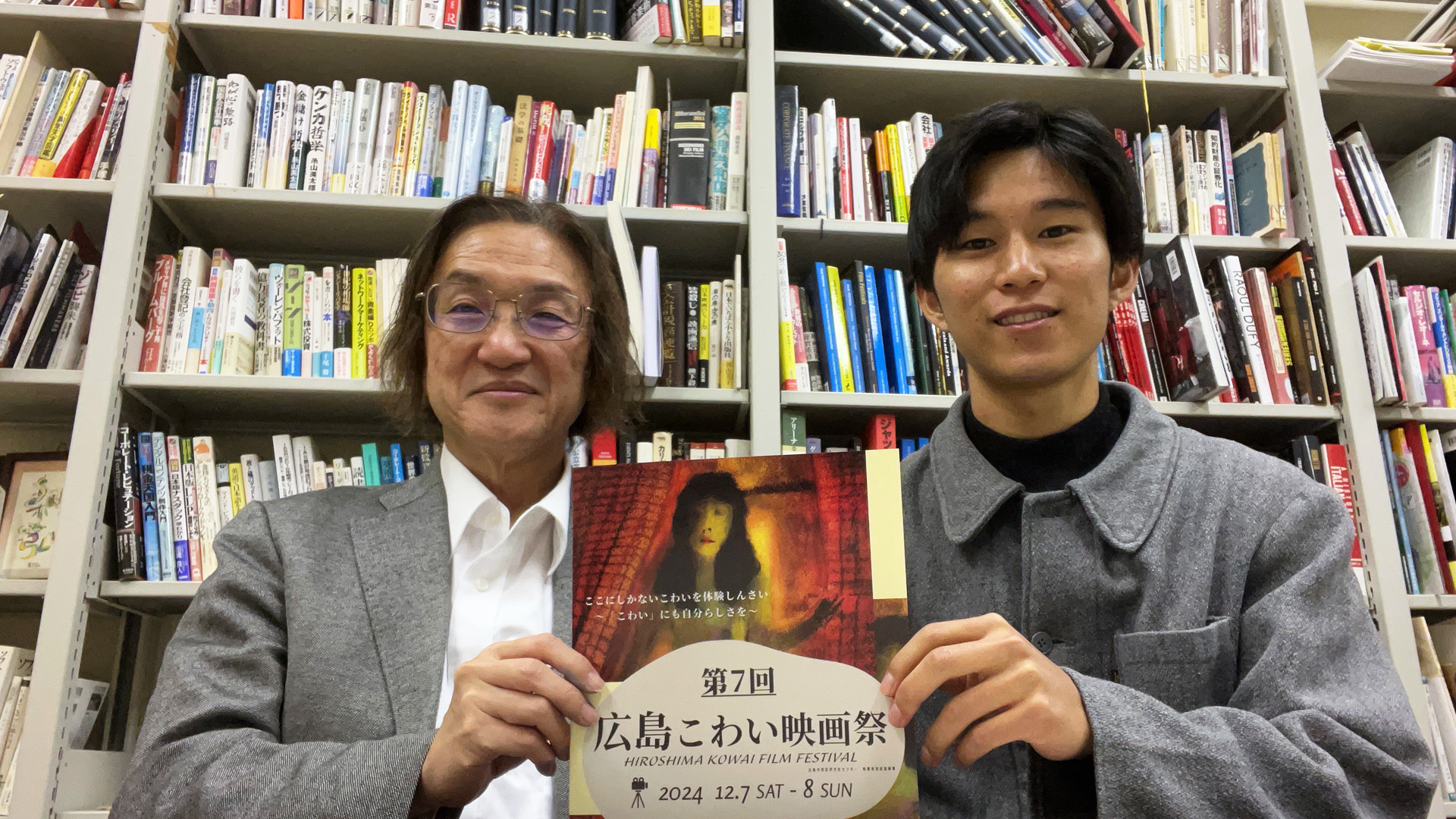

――「広島こわい映画祭」の開催は2024年で7回目とのことですが、矢澤先生の地域創生学部のゼミで、この映画祭を開催しようと思った理由を教えてください。

矢澤教授)私のゼミは新規事業を行うことをテーマにしています。単にビジネスプランだけでなく実践していくことで実際のビシネスを体験してもらい、そこから学んでもらいたいと思っています。

学生は一年で卒業してしまうので、継続型事業ではなく、起業やビジネスを短期で疑似体験できるプロジェクト型のイベントを開催しようと考えました。

学園祭でのイベントだと補助金や助成金がおりるのですが、この映画祭の特徴は学生たちがお金を集めてきて、損が出ないように運営していくという事業的な側面があります。

なぜ映画祭を事業として選んだかというと、私がずっと映画祭の研究をやっていたこと、特にホラー作品に関して人脈があり、造詣が深いことなど専門分野であったことがあげられます。さらに「こわい」をテーマにすることで他の映画祭との差別化を行い、特徴を打ち出せると思ったからです。

――なるほど、ゼミのテーマとして映画祭を始め、事業として運営しているのですね。

矢澤教授)第1回のときは、県立広島大学の学生がやっているということは、あえて隠しました。一般的な他の映画祭と同じように、助成金ではなく、入場料収入を得て、会場を借りるのもきちんと使用料を支払いました。そしてビジネスでいかに収支をとっていくかを考え、そのためにマーケティング、集客活動を行い、損益計算書や事業計画書もつくるなど教育面にも配慮しながら運営しています。

――ビジネスでやっていこうというスタンスは第1回から毎年変わっていないのですか。

矢澤教授)基本的に変わっていないです。こちらの地域創生学部の地域産業コースは、経営学を中心に学ぶので、映画祭を通じてビジネスを学ぶという教育活動の一環としてやっています。映画祭が好きだからやっているということもありますが。

――他の映画祭にはない取り組みですね。

矢澤教授)例えば他の大学の映画祭では大学から助成金が出ているところもあります。広島こわい映画祭は大学からはあえて助成金は出してもらっていません。助成金をもらってしまうと、普通の学園祭になってしまいますので(笑)。

自分たちで出資して、自分たちで収益を上げていくというスタンスは第1回から変わっていないです。

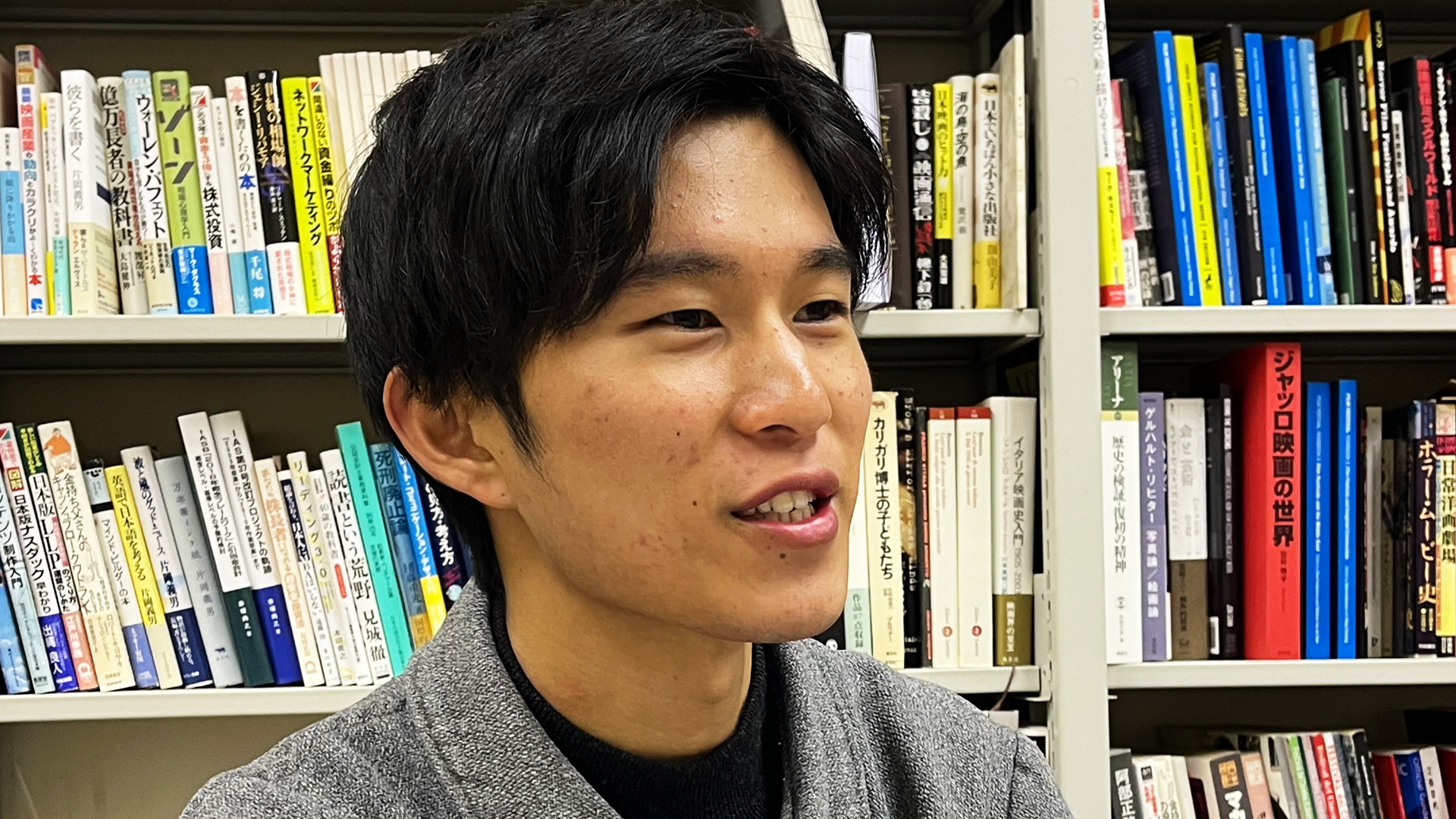

――素晴らしいですね。ゼミ生の実行委員長・佐藤さんにも伺います。ビジネスとして考える時に収入が重要になると思うのですが、どのように売上を立てているのでしょうか?

佐藤さん)作品審査料と映画祭の入場料収入が主な収入です。審査料はエントリー料として1,500円いただいています。映画祭当日の入場料は実は毎回変わるのです。

――協賛もいただかないのでしょうか?

佐藤さん)協賛金はいただいていません。お金をいただかないような形、例えば前々回から利用させていただいている西区民文化センターさんからは共催事業として無料で貸していただいています。しかし、いわゆるお金をいただくという協賛は第1回から一貫してやっていません。

――学生さんたちは社会に出る前に鍛えられそうですね。

佐藤さん)自分たちで工夫しながら実践していくので、とても勉強になります。今年のゼミ生は9名ですが、この9名全員で運営しています。役割分担を行い、チームでしっかりとコミュニケーションをとりながら、利益を出せるよう頑張っています。

さまざまな「こわい」をキーワードに作品募集

――「広島こわい映画祭」のコンセプトを教えてください。

佐藤さん)この映画祭のスローガンは“ここにしかないこわいを体験しんさい~「こわい」にも自分らしさを~”です。

時代的に多様性や個人を尊重する流れがある中で、映画祭においても万人受けするような作品だけでなく、個性的な作品を、集まっていただいた方々にご覧いただきたいという思いを込めた映画祭にしました。スローガンは毎年ゼミ生みんなで考えて、それをコンセプトに作品を募集しています。

――他の映画祭と比べて「広島こわい映画祭」にはどんな特徴があるでしょうか。

佐藤さん)「こわい」というキーワードを押し出しているところが特徴だと思っています。「広島こわい映画祭」といっても、ただホラー映画を集めただけでなく、いろいろな意味での「こわい」を厳選して上映しているので、幅広く観客の方々に「こわい」をお届けできることが他の映画祭と差別化できるポイントかと思います。

シンプルに幽霊のこわさを描いた作品もあれば、いじめなど人間関係のこわさを描いた作品もあります。こわさと感動を併せ持ち、涙が出るような作品もあります。

――映画祭で重要なことの一つに作品募集があります。エントリー料もいただくので募集は大変ではないですか?

佐藤さん)広島近辺だけでなく、広く全国の方々から作品を募集することが重要です。今回はチラシを多くつくり、全国の映像を研究している学校、専門学校、大学院の映像研究部門、街の映像研究センターなどに配りました。さらにホームページやX、インスタグラムを活用して作品を募集しました。その結果、約80作品の応募がありました。

――広島こわい映画祭はいつ開催されるのでしょうか?

佐藤さん)2024年は12月7日・8日に開催します。7日は西区民文化センターさん、8日は映画館の横川シネマさんで上映します。今年は2日間にわたって21作品が上映されます。

――どのような賞があるのでしょうか?

佐藤さん)グランプリと、私たち実行委員が審査員になる審査員賞があります。。

グランプリは観客の方々からアンケートを募って評価の高かった作品を選ぶので、グランプリが観客賞みたいなものですね。

グランプリ受賞者にはトロフィーを制作し、受賞者のお名前を入れてお渡しします。また、広島市で個展を開いたり精力的に活動している前衛書道家の藤村満恵先生に賞状のお名前を書いていただいていることも一つの売りにしています。

――過去に応募された方の中で、活躍されている監督さんはいらっしゃいますか。

矢澤教授)池袋シネマ・ロサやテアトル新宿で入賞作品が上映された監督さんがいらっしゃいます。2022年に入賞された 『ストレージマン』(監督:萬野達郎)は池袋シネマ・ロサで上映、2021年にグランプリを受賞された『うまれる』(監督:田中聡)はテアトル新宿で上映されました。あとは2021年に入賞された『そしてまた私たちはのぼっていく』の磯部鉄平監督もご活躍中です。

――先生にお伺いします。これまで映画祭を運営されてきた中で、大変だったこと、心に残るエピソードなどはありますか?

矢澤教授)やはりコロナ禍ですね。直前になって会場での開催が中止になったのです。そんな中で、学生の発案で、オンラインで開催できないかということになりました。ただ全くノウハウがなかったので、学生たちが猛勉強してオンライン開催にたどり着き、日本全国の方々に見ていただくことができて大変やりがいを感じました。

オンラインでの開催は2020年・2021年の2年間行いました。

――広島こわい映画祭を今後どのように発展させていきたいでしょうか。

佐藤さん)広島こわい映画祭は今年で7回目になりますが、これからはもっと規模を大きくしていきたいと思っています。私たちは今年1年しか関わりませんが、今後はさらに募集作品を増やし、集客人数も多くなるよう、来年につなげていきたいと思っています。

矢澤教授)組織の体制が変わってもこの映画祭を続けられる仕組みを作っていきたいと考えております。ありがたいことに学生たちに恵まれており、本当にやる気のある学生たちが集まってくれています。そんな若々しい学生の行動力が大きいです。

高校野球でも名門のチームは、人が入れ替わっても毎年強いじゃないですか。そんな組織にしたいと思っています。

開催概要

広島こわい映画祭

広島こわい映画祭2024

2024年12月7日(土)広島こわい映画祭 上映

会場 コジマホールディングス西区民文化センター(広島市西区横川新町6-1)

10:00 開場

10:30- 開会式

11:00-12:30 プログラムA

休憩

13:45-15:15 プログラムB

15:30-17:00 プログラムC

17:30 閉場

2024年12月8日(日)広島こわい映画祭 上映・表彰式

会場 横川シネマ(広島市西区横川3-1-12)

10:00 開場

10:20-11:35 プログラムD

休憩

12:35-14:05 プログラムE

14:20-15:50 プログラムF

15:50 閉会式

16:40- 閉場

2024年度上映作品

プログラムA

『何でも屋物語の裏バイト』(高上雄太監督)

『彷徨いながら』(名古屋正利監督)

『内部告白』(坂本直季監督)

『猿ノ抜ケ殻』(阪本勇監督)

プログラムB

『Don't look back』(湯浅充基監督)

『さんすうのもんだい』(伊藤啓太監督)

『忘れる力』(中村好伸監督)

『息子さんのつくもさん』(鹿野洋平監督)

プログラムC

『本坪鈴』(福本直人監督)

『AI太郎』(タカミヤシタ監督)

『落日』(岡本崇監督)

『押し上げられた底』(大山大監督)

プログラムD

『ろうか』(ぱん監督)

『はじめて』(水野博章監督)

『お母さんごっこ』(三浦賢太郎監督)

プログラムE

『Vlog』(庭山智章監督)

『のこされたもの』(高上雄太監督)

『絶対正義マン』(向井拓哉監督)

プログラムE

『電話のあいて』(高上雄太監督)

『ねこの名はたつみ』(小山亮太監督)

『瑕疵709』(美濃良偲監督)

チケット料金表

1プログラム料金 1,000円(前売り券)、1,500円(当日券)

1日料金 2,500円(前売り券)、3,000円(当日券)

2日料金 4,500円(前売り券)、5,000円(当日券)

チケット購入ページ

https://peatix.com/event/4155710/view?k=ecf00d71883372df5dae4ace868e6c2918563e23

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。