「あなたのハートに火をつける」映像制作集団「着火塾」とは

── 武田監督は映画制作集団「着火塾」の代表ですね。「あなたのハートに火をつける」をコンセプトにされている着火塾はどのようにして始まったのでしょうか?

着火塾の設立は2009年で、創設者は石神リョウという役者です。当時、役者というのは「待つことが仕事」だと言われていて、「ならば攻めながら待とう」という想いから石神が自分で短編映画を撮影したのがきっかけでした。その作品が静岡県藤枝市の映画祭で賞を取って、もう1本映画を撮ろうと動き出した際に、僕を含めた4人が初期メンバーとなって着火塾という屋号ができました。

「あなたのハートに火をつける」というコンセプトも石神がつけました。見る人が元気になったり、やる気が湧いてくるきっかけになるような映画がつくりたい、という想いが込められています。

── 現在メンバーは6人ですが、どのようにして知り合いつながったのでしょうか?

現在のメンバーのうち、僕と尾本が初期メンバーで、他の4人が途中から参加のメンバーになります。一時期、石上が東京を離れて地方に行っていた関係で、着火塾の活動が5年ほど止まっていた時期がありました。その間にメンバーそれぞれが舞台や自主映画などの活動をしている中で、永尾・堀内・小野と知り合い、大矢とは、YouTubeの活動が始まった時に堀内から紹介されました。今の6人になってから、かれこれ5年近く活動しています。実は家庭の事情で一度ドロップアウトして、普通の社会人をやっていた時期があります。でも1年足らずで我慢できなくなって、どうしても映画が撮りたいと着火塾に戻ってきました。

──「ハートに火をつける」という素晴らしいコンセプトですが、そのコンセプトは作品制作にどのように活かしていますか?

僕自身もそうなのですが、映画を見て救われることってありますよね。見た人全員でなくても、誰かしらの心に刺さってほしい。凹んでいる人、傷ついている人、ただただ何かつまらないと思っていてネガティブに生活している人。それぞれ抱えているものの重さは違うと思うのですが、僕たちの映画がどこかの誰かに届くことを願いながら、エンターテイメントをベースにした作品づくりを心がけています。

──「着火塾」の活動を教えてください。

まず、毎月作品を公開するという活動があります。それ以外には、リアルで作品を届けたいという想いがあるので、ライブ活動も並行して行っています。最近よくやっているのはシチュエーションライブというもので、例えばバーをお借りして舞台に見立て、カウンターでお客さんとマスターの会話劇を行っているところを、テーブル席を客席としてそこから見てもらう、というような形式の舞台です。本物のお店を使っている分、セットに説得力があるので、見ている側も入り込みやすくて面白いですよ。

──「着火塾」の目指しているところを教えてください。

理想を言えば、着火塾の活動をきっかけにもっとお仕事が欲しいです。映像制作の仕事をすることで、メンバーが生活できるようになっていって欲しい。なかなか難しいことかもしれませんが、着火塾での活動がメンバーの安定収入に繋がるようにしなければならない、ということを代表としては非常に強く思っています。

コメディ映画を作るにあたっての演出術

── ジーンシアターで多くの作品を配信させていただいています。私は『a loan』が特に好きなのですが、主役二人のやりとりのテンポがとてもいいですね。脚本作成の上でセリフは忠実に再現してもらっているのですか?

着火塾では、脚本を映画の設計図と捉えているので、基本脚本ベースですがセリフはアドリブも多いです。もともとが演劇集団だということもありますし、付き合いの長さやチームワークの良さもあって、楽しみながら仲良く撮影していますね。話が脱線しそうになってもそれはそれで楽しんで、敢えてなにも言わずにカメラを回し続けることもよくあります。

短編映画紹介

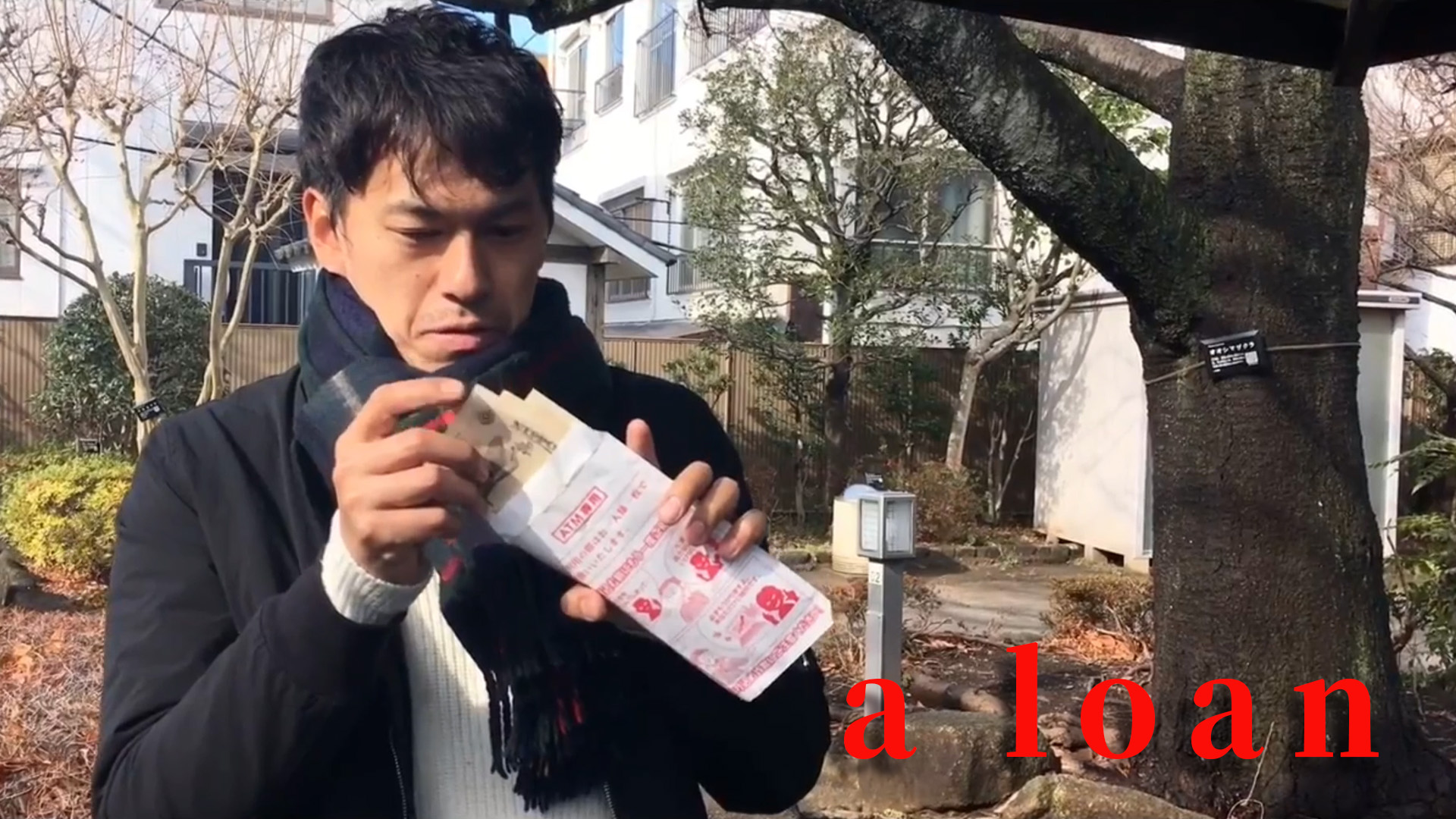

『a loan』(ジーンシアターで配信) 視聴はこちらから

ストーリー

後輩から、また金を貸してほしいと連絡が。どうやらまたギャンブルで散財してしまっているようだ。 渋々呼び出された公園へ行くも、後輩の方が遅い到着。しかも、渡した金を目の前で数え始めた。人をイラッとさせる後輩に対し、先輩の怒りゲージは沸々と湧き上がっていく…!?「借りる側」と「貸す側」が漫談のような掛け合いを繰り広げる、“日常系”コメディー

── 他にも「として」「帰ったん?」などコメディ作品が多いですが、武田監督の笑いに対する考えを聞かせてください。

日常の中にあるハプニングやちょっとしたことで笑えることを大事にしています。だから大笑いというよりは、クスクス笑いながらもどこかほっこりするような、あまり狙いすぎないようなところを狙って演出しています。

── 最近は永尾さんや尾本さんなど、様々なメンバーが監督されていますね。みなさん、監督をやりたがるのですか?

いえ、みんなどちらかというと出たがりなのです(笑)。ただ作品によって永尾や尾本が監督する作品も出てきました。例えば永尾の脚本は、永尾が元芸人ということもあって、会話劇が多く、会話のテンポやリズムにこだわりがあったりします。僕はどちらかといえば会話を削って空気感で演出をつけていくタイプなので、「この作品は永尾が監督した方がよくなるな」と思ったときは監督をやってもらいます。

『これからも。』という作品は尾本が監督と脚本をしていますが、「この作品の脚本を読んだときに、これは尾本にしかわからない景色があり、僕はちょっと介入できないな」と思ったので、尾本に監督を任せました。

第6回渋谷TANPEN映画祭CLIMAXat佐世保で作品賞を受賞

── 第6回渋谷TANPEN映画祭CLIMAXat佐世保2022-2023で武田さんが監督された『KUTSUYA』が最高作品賞にあたる“ゴールデンバーガー賞”さらには特別賞として“ラッキータクシー賞”を受賞しましたね。

着火塾史上初となる受賞の“ラッキータクシー賞”だけでなく、さらにグランプリにあたる“ゴールデンバーガー賞”をいただけるなんて本当に嬉しいです。どれも面白い作品ばかりで、まさか選ばれると思ってもいなかったので、作品名を呼ばれた時に思わず雄叫びを上げてしまいました。

今回、異例の2作品同列グランプリだったのですが、一緒にグランプリを獲られた廣田耕平監督の『ラの#に恋をして』は、国内外の映画祭で20冠を達成されている作品なので、その作品と並べられたこともとてつもなく光栄に思います。

改めて、『KUTSUYA』の監督にしてくれた共演者の尾本と撮影編集の竹山をはじめとしたスタッフに感謝しています。

──『KUTSUYA』はどんな作品なのですか?

『KUTSUYA』は、いろいろと悪さをしている男が、偶然出会った靴屋に追い詰められていく話なのですが、セリフでの情報量を可能な限り減らして映像や音でも楽しんでもらえるようなエンターテイメント作品になっています。

短編映画紹介

『KUTSUYA』(ジーンシアターで配信) 視聴はこちらから

ストーリー

田舎で暮らす男は、小説家を生業としているが裏では様々な悪事に手を染めていた。ある日、時間に遅れまいと駅に向かっていると突然足が地面から離れなくなった。そこにはなぜか強力な粘着剤がついているシートが不自然に置いてあった。そして、目の前に更に不自然に露店の靴屋がった。先を急いでいる男は、後日支払うといって靴を購入しその場を去る。しかし、靴屋は「現金でいただかないと」としつこく付き纏ってくる。

どうやら靴屋は男の裏の顔を知っているようだった。

── やはり映画祭で受賞すると嬉しいですか?

やっぱりすごく嬉しいですね。僕らは映画祭に合わせた作品づくりというものを全くしていなくて、自分たちが面白いと思うものを提出しているので、僕らの価値観が認められたように思えて本当に嬉しいです。

「着火塾」の参加を機に、俳優から演出側へ

── 武田監督のキャリアをお伺いします。ENBUゼミナールやニューシネマワークショップで演技を学ばれたのですね。

そうです。芝居をすることや、脚本を渡されて実際に撮影に臨むまでを体験するいい機会だったなと思います。ニューシネマワークショップはもともと行くつもりはなかったのですが、ENBUゼミナールで講師を務めていた冨樫森監督の演出に対する姿勢に強く惹かれて、冨樫監督が続けて講師をすると聞いてニューシネマワークショップにも参加しました。

── その後は俳優をされていたのですか?

はい。ENBUゼミナールやニューシネマワークショップで出会ったクリエイターの方と一緒に作品をつくったり、事務所に入った同期のメンバーに仕事を紹介してもらったりして、俳優活動をしてきました。

── 監督業に興味を持ったきっかけはどんなことでしょうか?

今思うと、冨樫監督のもとで演出を学んだことも大きかったと思いますが、初めて監督をすることになったのは2010年頃、着火塾での作品でした。着火塾で制作していた『お不動シリーズ』の1本目を撮影していた際、続編を制作したいという話で盛り上がって、2本目は尾本が監督をやることになったのです。その流れで「武田も何かやれ」ということになって、3本目の監督を担当することになりました。初めての演出はとても楽しかったのですが、撮影の前日に僕が出演する舞台の最終日があって、打ち上げで大いに盛り上がった結果、次の撮影日に5時間遅刻するという大失態をしてしまいました(笑)。

その後、石神が静岡で活躍していた関係で、静岡のシネコンで着火塾の作品を上映する機会を頂けて、3作品とも上映されました。その時に、実際のお客さんの反応を目の当たりにして、つくってよかったなと心から思いましたね。自分の狙ったところで笑いが起きたりするのが気持ちよくて、そこから本格的に演出に目覚めたのだと思います。

── 好きな映画作品や、参考にしている映画監督は誰でしょうか?

僕の作品づくりで一番目指したいものというか、これがあるから映画が好きだと思えるのが、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』です。いつ見てもドキドキワクワクするというのがすごいですよね。有名すぎて一周回って「なんだよ、バック・トゥ・ザ・フューチャーかよ」と思われるかもしれないですが、あれほど仕上がっている映画はないので、常に目標としています。画作りで影響を受けているのは、ガイ・リッチーやタランティーノですね。

「映画づくりはライフワークで、生き甲斐」

── インディーズ映画は、大半が収益化されるわけではないのですが、それでもつくるという映画監督としての理由やモチベーションを教えてください。

なんだろう、全然考えたことなかったな…。もう映画づくりはライフワークになっているので、本当に生き甲斐でしかないです。もちろんお金はあれば嬉しいですけど、作品をつくるうえではお金の前に「つくりたい」という気持ちが勝つので。

脚本を書いてくれるメンバーにはいつも、「規模の制限をかけずに書いてくれ」とお願いしています。とりあえずやりたいことを書いて、その上でできることをやって、できないものはどういう風に工夫してできるようにするかを考える。どうしてもお金が掛かってしまうものでも、いつかできるようになるかもしれないので、没にはせずに一旦寝かせています。

── インディーズ映画の未来についてどのように考えていますか?

今は映画制作がしやすい状況ということもあって、今後短編映画というものが流行ってくるのではないかと思います。アカデミー賞にも短編部門がありますし、TikTokやYouTubeでも短い作品が好まれてきているので、短編映画に脚光があたると思っています。

── 今後はどのような活動をしていきたいですか?

YouTubeは誰かの助けになると思っているので、それは続けて行こうと思っています。映画祭ではもちろん勝負していきたいですし、1時間40分の長編映画をどこかでつくりたいです。あと、東京の映画館で上映した経験がまだ一度もないので、それはやってみたいと思いますね。

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。