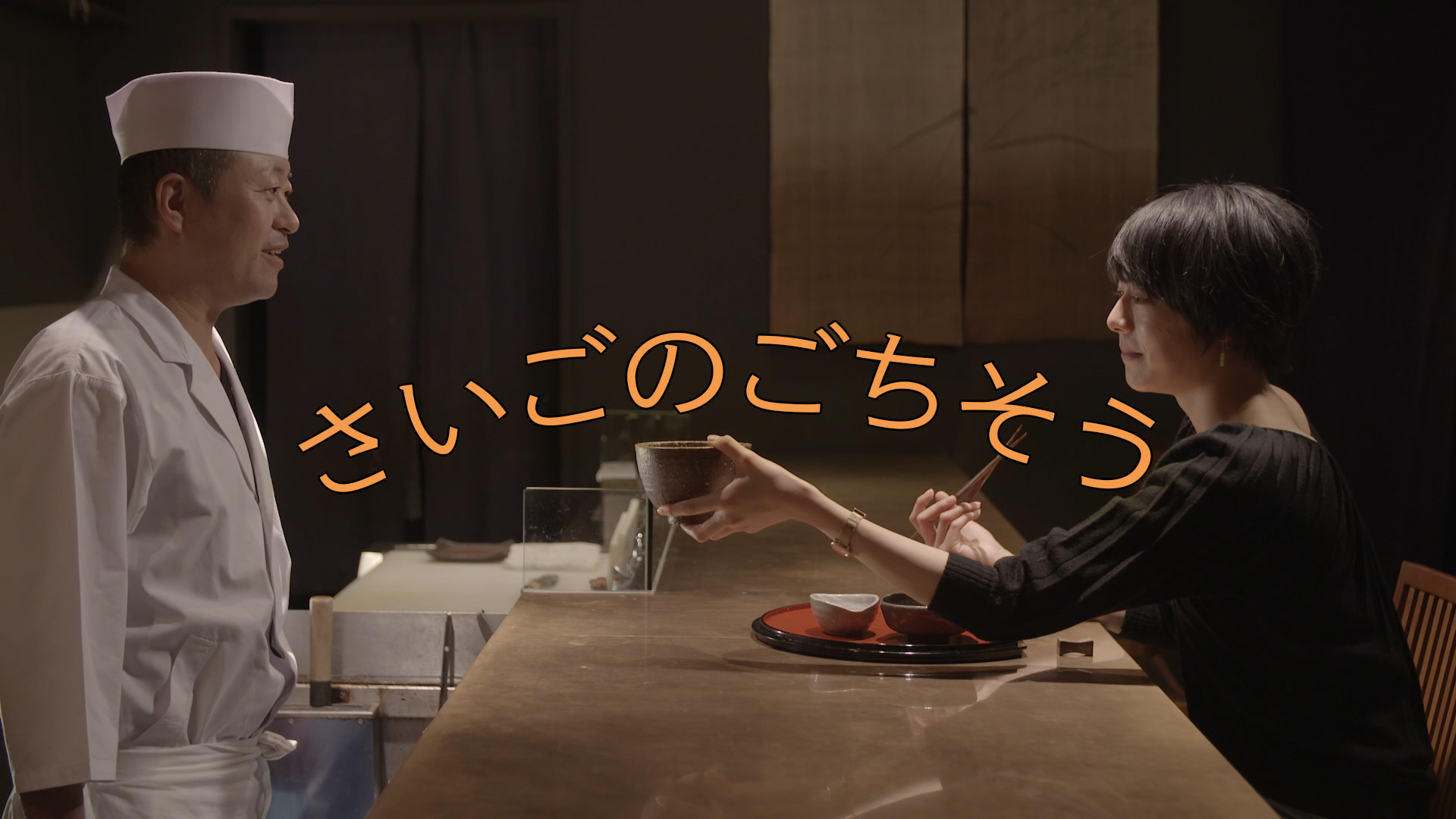

「48 Hour Film Project」から生まれた映画『さいごのごちそう』

── まずは『さいごのごちそう』について伺います。とても感動する作品ですね。この話を思いついたのはどういうきっかけだったのでしょうか?

前提として、この作品は「48 Hour Film Project」という、48時間で1本の短編映画を完成させるというコンペティションの中で生まれたものです。たった2日間で撮影から編集まで全部行わなければならないので、脚本に費やせる時間も限られています。それで、僕がもともと「最後の晩餐」「死ぬ前になにを食べたいか」というテーマで作品をつくりたいと考えていたこともあり、その時あったネタを急いで引っ張り出してきた、という経緯でした。「仕方ない…ここで出すか!」って感じでしたね(笑)

── 生前ゴーストライターをしていた女性が登場したあとに彼女に依頼していた小説家が登場するなど、それぞれの登場人物のドラマが繋がって1つの大きな物語となっていきますよね。とても短時間で書き上げたとは思えないほどよく練られた脚本だと思いました。

「48 Hour Film Project」は映画をつくるうえでお題が与えられて、作品の中に入れ込まなければならない職業や台詞を指定されます。その年は「ゴーストライター」というお題が出たので、ストーリーの中にお題をどのようにはめ込んでいくか、脚本家と相談しながら制作を進めていきました。

── 京都を拠点に活動している李監督だからこそだと思うのですが、料亭のロケーションなど作品全体からどことなく京都らしさを感じました。

実際に京都にあるお店を撮影に使わせてもらったので、そのおかげもあると思います。作品に登場する料理人も、実際にそのお店で働いている料理人さんに出演してもらって、料理のシーンなんかは本当にその場でつくってもらいました。役者としては素人さんなので台詞は少ないですが、むしろその寡黙なキャラクターが作品にぴったりとはまって、いい味を出してくれているなと思います。

短編映画紹介

『さいごのごちそう』(ジーンシアターで配信)視聴はこちらから

ストーリー

ここはあの世とこの世の境目にある不思議な料理屋さん。人生の最期に誰もが必ず訪れるこのお店では、そのひとが食べたい料理をなんでも作ってくれるといいます。ある人は素朴な卵かけごはん、ある人はさくっと揚がった天ぷら、ある人は綺麗な色の和菓子をふたつ…。それぞれの思い出の料理を心ゆくまで味わって、人はようやくあの世へと逝くことができるのです。これはそんな不思議なお店で起きた、ちいさな奇跡の物語。

『FLY DADDY.』で家族の絆を描いた理由

── 続いて『FLY DADDY.』について伺います。こちらは『さいごのごちそう』から一転してコメディタッチなストーリーでした。こちらも「48 Hour Film Project」にて制作された作品ですが、どういった想いが込められているのでしょうか?

僕のチームは30~40代のスタッフが多いのですが、そうなってくると自分よりずっと年下の高校生の話とかは描きづらくて、やっぱり僕ら目線のお話になってくるのですね。『FLY DADDY.』の主人公のお父さんは「何とかカッコつけたいけどカッコつけられない親父」というキャラクターなのですが、そこには僕らが今までに体験したことであったり、「自分の子供にはかっこいい父親だと思ってもらいたい」みたいな気持ちであったり、等身大の姿を落とし込んでいます。自分のリアルを作品に取り入れることが僕らの場合は多いですね。

── 李監督の作品は家族愛を描いたハートフルな作品が多い印象です。

やっぱり今って自殺とか幼児虐待とか、重たいテーマの映画が多いじゃないですか。そういう映画は見ていて辛いんですよね。辛いからこそ見ている人の心を打つし、記憶に残るわけですけど、そういった映画ばかりだとちょっとしんどいかなって思うのです。だから僕らがつくる映画は、見ている人がほっこりできるような、シンプルに誰が見ても笑えるような、そんなお話がいいよねって話をチームでよくします。

李監督の短編映画に共通するテーマ“優しさ”

──『さいごのごちそう』『FLY DADDY.』もそうですが、『降霊術』もハートフルな視点が描かれていると思います。“優しさ”が李監督の作品に共通するポイントなのですね。

「人はそもそもハートフルなもの」という気持ちを持っています。その3作品は脚本家が一緒なのですけど、その人も僕と同じような考え方をするタイプ。僕が人の意見を聞きながら映画をつくっていくスタイルなので、「李さんならわかってくれるだろう」と思ってくれているのか、そういうハートフルな脚本を書いてくれますね。

──『降霊術』もやはり「48 Hour Film Project」にて制作された作品ですが、李監督が作品をつくる時に強く意識していることはありますか?

一番意識しているのは「お客さんにわかってもらえるか」ということですね。これは映像ディレクターという職業柄もあると思うのですが、見てもらう人にちゃんと理解できるものをつくらないとだめだと思っています。編集するときは、編集担当に「この表現で伝わっている?」と確認しながらつくっています。登場人物の心情とかは、脚本で読む分には理解できても、映像になると途端にわからなくなってしまうことが結構あります。「このシーンだけじゃわからないです」って言われたら、「この情景のカットを入れるとわかってもらえるかな」って急いで追加撮影しに行って、できるだけ「この人はここでこう感情が動いた」ということがわかりやすいようにしています。

短編映画紹介

『降霊術』(ジーンシアターで配信中)視聴はこちらから

ストーリー

実は“視えたことがない”自称降霊術師の女__。「亡くなった人と会いたい」そんな想いを持った人間が彼女の元を訪れる。ところが今日ばかりは本当に“視えて”しまったことから、この不思議な物語は始まる。

過去に交通事故で亡くなったと話す男の霊は、自分の娘に会いたいがため、半ば強引に女の体へ乗り移って娘の住む家へと向かう。しかしそこで2人が見たものは、娘の驚くべき姿だった……。

予想外の結末に、笑えて、泣けて、きっと心動かされる。

── 確かに最近の短編映画には、観客に考えさせる終わり方をするタイプの作品が増えているような気がします。それはそれで余韻があって良いのですが、李監督の作品はきちんと結末まで描いていますよね。

学生のときなんかは、観客に考えさせる終わり方をするタイプの作品がつくりたかったですけどね。ただもう若くないので(笑)。 見終わった時に「はっ!」とさせられるような映画は、やっぱりかっこいいなと思うのですけど、僕は「あ、終わったんだな」って感じのエンディングの演出を心がけています。

「48 Hour Film Project」に参加することの意義

── 李監督は短編映画を「48 Hour Film Project」でつくられていますが、「48 Hour Film Project」に参加しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

普段はクライアントから報酬をいただいて、要望に応じた映像作品をつくっています。ただクライアントからいただく仕事だけでなく、完全に自分たちのオリジナルの作品がつくりたいと思っていました。しかし自主映画をつくるとなると普段の仕事を止めて制作しなければなりません。2日間であれば仕事に大きな影響を出さずに制作できるというのが大きな理由です。

── 確かに、短編映画制作は数ヶ月費やすこともありますから、2日間という制約はつくりやすかったのですね。「48 Hour Film Project」では受賞もされましたが、自身の作品が賞をとった時はどのような気持ちでしょうか?

自分たちがつくったものを認められた、わかってもらえたということなので、素直にうれしいですね。「48 Hour Film Project」は世界中の都市で行われているコンペなのですが、最優秀賞を取るとFilmapalooza(フィルムパルーザ)という国際映画祭に駒を進められて、その中から選ばれた数作品がカンヌ国際映画祭で上映されるのです。「カンヌを目指すぞ」という気持ちでつくりましたが、残念ながらそこまではいきませんでした(笑)。しかしいつかはカンヌに行ってみたい気持ちはあります。

── でも48時間で映画を制作するのは、かなり大変そうですね。

これは僕の職業柄もあると思いますが、時間が制約されているからこそ力が発揮できることもあると思うのです。自主映画をつくる人って「つくりたい」という強い想いがあるから、こだわる部分はものすごくこだわるじゃないですか。「やっぱり撮影日をもう1日増やそうか」みたいに。ただ時間や予算が限られた中で映像制作をするっていうことは、僕にとっては日々仕事の中でやっていることなので、慣れているんですよね。だから妥協も早いですし、逆にいざ「100億円あげるから好きに作っていいよ」と言われたら「どうしよう…」ってなります(笑)。

インディーズ映画の未来 インディーズとメジャーの違いは何か?

── ジーンシアターではこれからインディーズ映画をどんどん盛り上げていきたいと思っています。李監督の考えるインディーズ映画の未来はどのようなものでしょうか?

インディーズとメジャーの1番の違いは目に触れられる機会があるかないか、ということだと思います。目に触れる機会さえあれば、インディーズからメジャーになる人もたくさん出てくると思います。だからジーンシアターのように今まで誰も知らなかった作品を紹介して、人々の目に触れる機会を増やしてくれるプラットフォームがあるというのは、とてもありがたいです。

── 最後に、李監督は今後どのような活動をしていきたいと考えていらっしゃいますか?

一度なんの制限もなしで、自分の思う作品を作りたいですね。これまで48 Hour Film Projectで映画をつくってきて、どうしてもお題や48時間ありきになってしまうので。尺も60分くらいの、映画館で上映できるくらいの長編を制作してみたいです。

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。