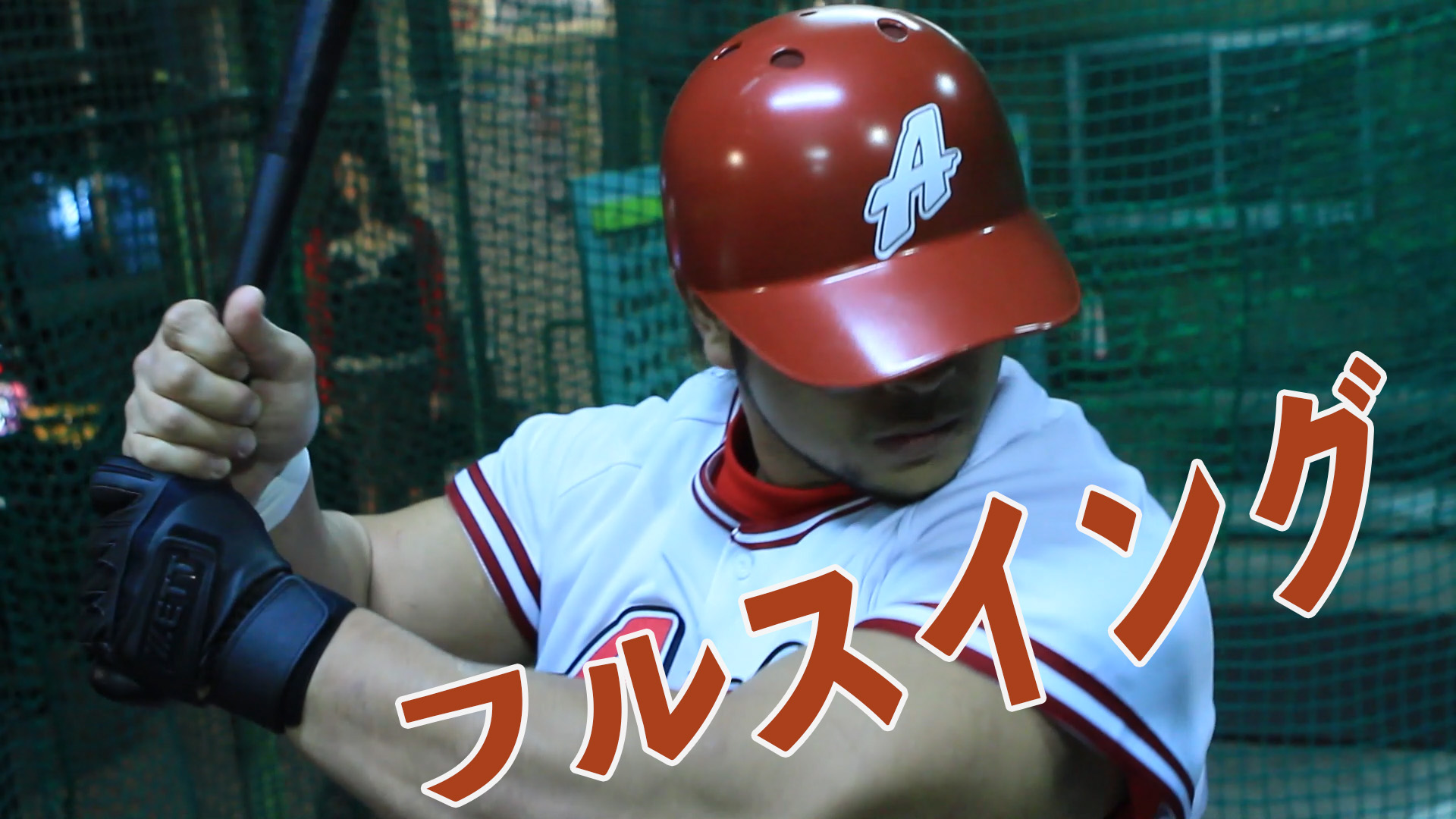

インディーズ映画『フルスイング』で、大日本プロレス関本大介選手を主演に選んだ理由

── まずジーンシアターで掲載しているインディーズ映画『フルスイング』についてお伺いします。スイングの音や息づかいが伝わってくる作品でした。今回主役に、大日本プロレスの関本大介選手を起用されていますね。関本さんを起用した理由を教えていただけますか?

※ 関本大介選手 … 大日本プロレス所属のプロレスラー。鍛え上げられた肉体はプロレス界でも1、2を争う。通称 マッスルモンスター。

関本さんの役は、天から地上に遣わされた天使で、自らが行動している姿を見せることで人を幸せに導くという設定なのです。だからよく見ると、ユニフォームにエンジェルスと書いてあります。天使なので、人間ではない異形のものにしようと思っていました。

美術の佐々木さんが何名か候補の方をあげてくれた中で、関本さんの体格がとにかく群を抜いていました。

関本さんと話をしたら高校時代はなんと甲子園常連校の明徳義塾の野球部ということがわかり、これはもう関本さんしかいないな、ということになりました。

── 関本さんに演技指導はされたのですか?

演技指導というほどではないのですが、とにかく本気で、試合で相手をぶっ飛ばすような気持ちでフルスイングをして欲しい、と頼みました。「バットにボールが当たっても編集するから気にしないで下さい」と話したくらいですね。

── 余談ですけど、関本さんは編集の段階でカットされたスイングも含めて何回くらいフルスイングをしたのですか?

どのくらいだったかなー。バッティングセンターを借りている時間の許す限り振ってもらいました。「疲れたら言ってくださいね」と言ったのですが、常に「大丈夫です」という答えでした。

短編映画紹介

『フルスイング』(ジーンシアターで配信)視聴はこちらから

ストーリー

深夜、とあるバッティングセンターでの話。受付の親父はずっと居眠り、お客もまばらで、この店にはなんの目的もない者たちが集まってきていた。若い女性を連れた酔っぱらい、やる気のなさそうな若者、ずっと俯いたままの男。静かなバッティングセンターに突如現れたのは、野球のユニフォームに身を包んだ体格のよい男。全員の注目を浴びながら、バッターボックスへと立つ。

謎の男が繰り広げる渾身のフルスイングに、あなたもきっと心が揺さぶられるだろう。

インディーズ映画「フルスイング」の演出 手持ち撮影にこだわった理由

ーカメラワークがほぼ三脚を使わない手持ち撮影でしたね。臨場感を狙ったのですか?

全て手持ち撮影で撮影しました。理由は2つあります。まずは視聴者が自分視点で映像に入り込んでいけるような演出をしたかったからです。

もう一つの理由は「フルスイング」はインディーズ映画なので、完成度の高いものよりは未完成だけど勢いのあるものをつくろう、できすぎたものにはしたくないと思ったからです。

ーなるほど、インディーズ映画なのでつくり方を変えたのですね。

そうです。エンドロールも全部僕の手書きです。普段、プロとしてたくさんお金もらってつくっているので、インディーズ映画では、関わっている人1人1人が自分ができることをやってみようと考えました。

ー約7分の作品ですが、映像だけで構成していてセリフがありませんね。それでも最後まで見せる演出力はさすがです。

実は、僕は大前提として、「映像ってつまらないな」と思っているのです。テレビを見ていると、ほとんどの番組が映像・音楽・テロップで説明してしまっているのですね。これでは見る人が想像力を膨らませる余地がないと思っています。

それと逆なのが小説で、文章で全部書いてはあるけれども、基本的に読む人の想像力にゆだねているのですね。

「フルスイング」は、映像を見てもらいながら、見た人の想像力で補完してもらえる作品をつくろうと思ったので、セリフをなしにしました。喋っている人はいるのですが画面にその人が喋っているシーンはありません。見る人に作品で喋っている人がどんな顔をして喋っているのか想像して欲しい、そんな思いでつくりました。

ーフルスイングのテーマはなんでしょうか?

コツコツ当てるよりも全力でフルスイングして欲しい。フルスイングしないことで人生をつまずいていてしまっている人に、とにかく打席に立ってフルスイングして欲しい、ということがテーマです。

齊藤監督のキャリア 元々CMプランナーだった

ー斎藤さんのキャリアについて伺います。元々有名な映像制作会社ロボットでCMプランナーやディレクターをされていましたが、具体的にどんなCMをつくられていたのでしょうか?

CMは20年やっていたので数百本くらいつくりましたね。例えば森永製菓のチョコモナカジャンボのCMをつくりました。僕がディレクターをした時に今でも流れている「チョコモナカジャンボ🎵」というサウンドを入れました。CMは今でもバリバリの現役です。

ー変わったところでは出版物をつくられていますね。出版物ではどのような立場で関わっているのでしょうか?

本は全部で4冊出していて、クリエイティブディレクターや絵本の時は原作を書いていました。

ーでもなんで出版物をつくろうと思ったのですか?

子供、お年寄り、障がい者が幸せになれる社会にしたいと思ったからです。子供に対してどうしたら伝わるんだろうと考えた時に、映像ではなく出版の方が伝わるかなと思ったからです。

インディーズ映画の魅力について

ー齊藤監督は「フルスイング」以外にも「名無しの幽子」というインディーズ映画をつくられていますね。これはどういう経緯でつくられたのでしょうか?

群馬県の桐生市でシナリオコンペをやり、受賞したシナリオをもとに制作しました。それまで色々な映画祭を回ってインディーズ映画の監督と話をすると「クオリティが高くてプロがつくる様な作品がいい」という声を多く聞きました。しかし僕はインディーズの良さはそうじゃない、と思っていました。桐生市の人たちと一緒につくるので、その人たちが、「映像をつくるのは楽しいな」と思ってもらえるようにしたかった。カメラマンは僕の知り合いに頼んだのですが、衣装や美術、出演者は地元の演技経験のない人を起用しました。

短編映画紹介

「名無しの裕子」(ジーンシアターで配信)視聴はこちらから

ストーリー

女性が苦手で、どこか暗い雰囲気を持つ男・弘幸。ある夏、弘幸が帰省すると、実家に見知らぬ女の子が座っていた。小学生の頃から幽霊が見える弘幸だけが、少女の存在に気づく。親しげに話しかけられ「なくしものを一緒に探してほしい」とお願いされる。

お互いを「幽子」「ゆっきー」と名付け合い、なくしものを探すため、一心同体となって街中を歩き回る2人。「次はどこに行く?」「おぎょんに行きたい」。おぎょん? その言葉を聞いた弘幸の脳裏に浮かんだのは…

ーインディーズ映画はほとんど収益化ができないですが、齊藤さんがそれでもインディーズ映画をつくる原動力はどんなところにあるのでしょうか?

映像をつくるのがとにかく好きです。つくりたいと思ったらつくる、ですかね。僕にとって映像をつくるのも、音楽をつくるのも、本を書くのも、料理をつくることさえ、全部並列なのです。

それとなるべく多くの人に見ていただくことでしょうか。「フルスイング」をつくったのは2013年なのですが、あの当時、多くの人に見てもらうには地方の映画祭くらいしかありませんでした。今はYouTube やジーンシアターなど、Webサイトで見てもらえる機会が増えたことは、うれしいですね。

ーお金もらってつくる作品と、インディーズ作品は何かつくる上で違いはありますか?

あまり違いはないように思うのですが、やはりお金をもらう以上は成果を出さなければいけないし、お金を出してくれる人の意見は大事ですね。インディーズ映画はそういうものが何もないので、最初は戸惑いました。お金をもらってつくる映像はある意味、最後の最後はお金を出してくれる人に委ねてしまうが、インディーズ映画だと100%自分の判断になりますね。

黒澤明監督の「生きる」「白痴」から影響を受けた

ー齊藤監督が好きな映画監督はいますか?

実はいないのです。映画もあまり見ないのです。ただ若い頃、映像ディレクターを職業にしていこうと決めた時に、1日1本映画を見ると決めました。さすがに毎日は見れなかったのですが、年間200本くらい見ました。3年間でおよそ600本。そして毎月の自分のベストを決めたりしました。その時に見た映画の中で色々なことを学びましたね。

ーその600本の中で参考にしたいと思った映画監督はいますか?

結局、黒澤明でした。僕がいいなと思ったのは「生きる」と「白痴」ですね。どちらも静かな映画ですけれども、常識を壊しているところが凄いですね。

「白痴」って冒頭で設定を説明するのですね。「え、こんなことやっていいのか」と思いました。自分のやりたいことが伝われば方法はなんでもいいのか、別にストーリーの中でさりげなく伝えなければいけないというものでもないのだというのが分かりました。

実は「名無しの幽子」は冒頭ナレーションで設定を全部言うのです。幽子は幽霊で、主人公は幽霊が見えると。このことを全部知った上で想像してください、という構成をしました。

最初にもらったシナリオでは最後に、実は幽子は幽霊だったというものでした。

ーすごいひっくり返し方ですね。

最初のシナリオだと、見た人が見終わった時に「へー、幽霊だったんだ」で終わってしまう。それよりも幽霊の女の子と、里帰りをした男の子が、ひと夏を過ごすことによって何に行き着くかと言うことを想像しながら見てもらうことが大事だと思いました。

フラットな社会になるようにクリエイティブ力を活かしていきたい

ー齊藤さんは今後どのような活動をされていかれようと考えていますか?

映像をつくりたいなと思った人が映像をつくれる環境をつくりたいです。僕は今まで大企業にお金を出していただいて映像をつくっていたのですが、もっと色々な人が色々な形で映像をつくれるようになれればいいなと、思っています。

ー他にはありますか?

やはり、子供・老人、障がい者、あと地方、中小企業、この5つを僕が持っているクリエイティブやエンターテイメントの力で元気にしていきたいと思っています。そのために必要なものが映画だったら映画をつくるし、取り扱い動画だったら取り扱い動画をつくります。

ーこのようなことは昔から思っていたのですか?

多分思っていたのだろうなと思います。若い頃は面白いものをつくりたかったのです。30歳を過ぎたくらいから、「なんで自分は面白いものをつくりたいのだろう」と考えるようになりました。「なんで」を掘り下げていったら、“争いのない世の中をつくりたいのだ”ということに行き着きました。争いのない世の中をつくるために自分に何ができるかを考えたときに、全員を幸せにすることはできないので、先ほどの子供・老人、障がい者、地方、中小企業の人たちが幸せになっていれば、それ以外の人たちも幸せになっているのではないかと思いました。

ー既に何か取り組まれているのですか?

今探り中なのですが、障がい者に関して言うと、2022年10月に「世界脳性麻痺の日」という脳性麻痺について知ってもらうイベントがあるのですが、「世界脳性麻痺の日」を啓発するミュージックビデオをつくっています。

障がい者には憧れというか、尊敬の念を持っています。というのも子供の頃に灰谷健次郎さんが書いた「誰も知らない」という小説を読んだことに影響されたのだと思います。

その小説の中に、障害を抱えた女の子が400mの道のりを毎日30-40分かけて歩くシーンがあるのですね。その子は自分の世界の中で400mを歩く中で、色々なものを発見して、自分の中ですごく豊かな感性を持ってるんです。僕には見えない世界を、僕とは全然違う世界を生きていることに感銘を受けました。

ーなるほど深い話ですね。

子供・老人、障がい者、あと地方、中小企業をクリエイティブやエンターテイメントの力を使って元気にしていき、フラットな世の中にしていきたいですね。

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。