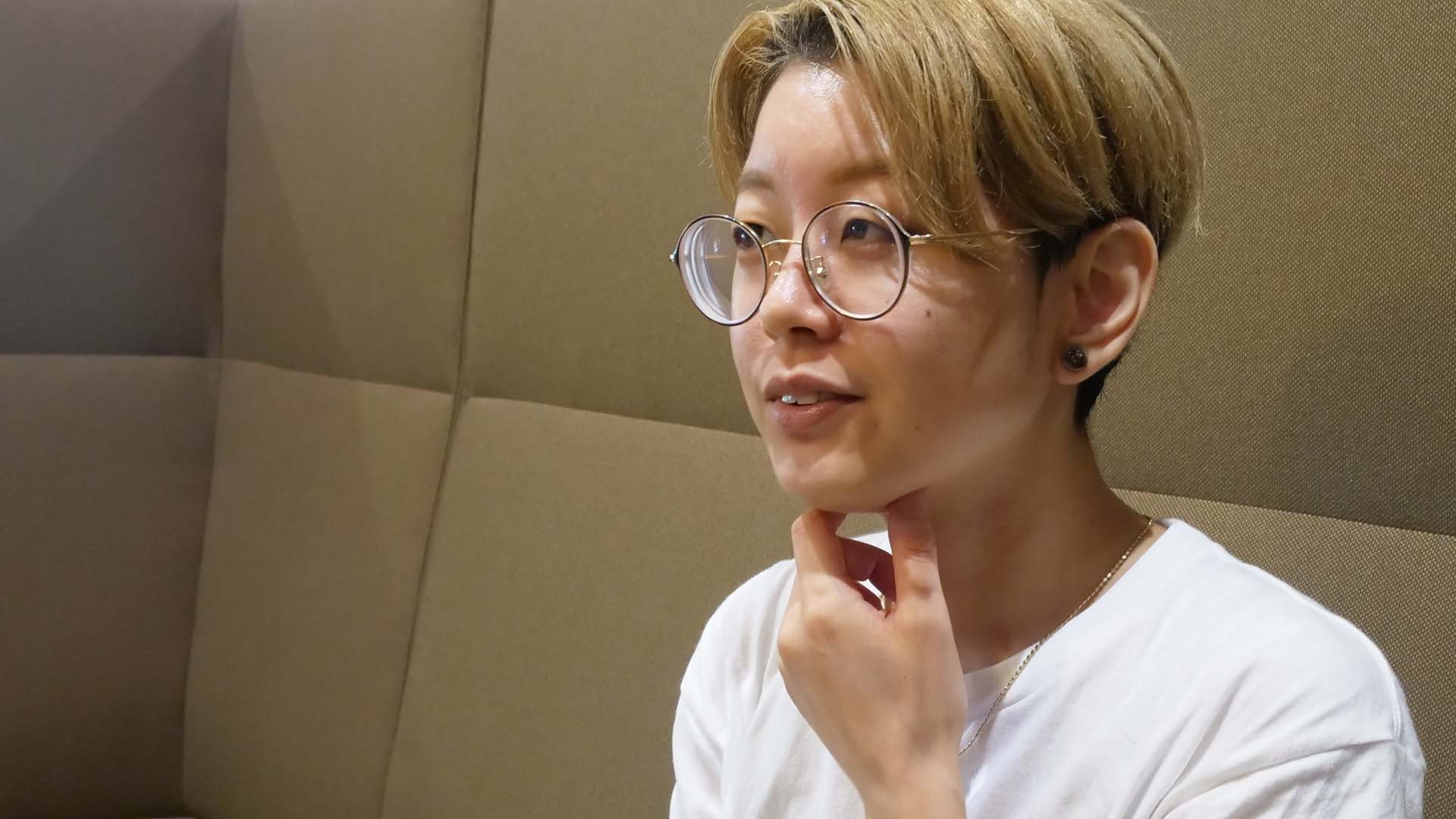

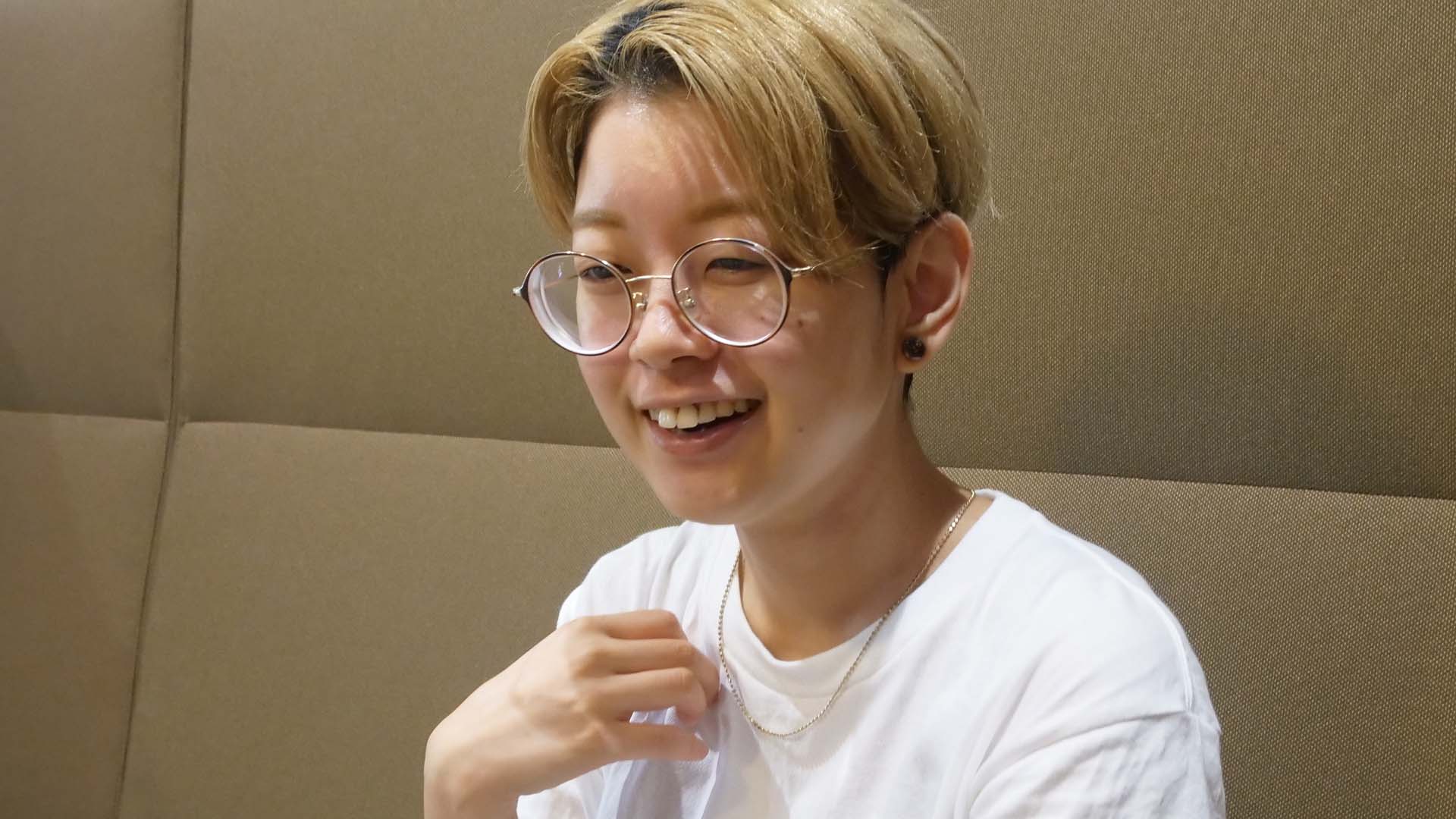

世界中の映画祭にノミネートされ、話題となっている亀山睦木監督。ジーンシアターでも、短編映画『恋はストーク』を配信中です。

今回は、亀山監督に、『恋はストーク』『12ヶ月のカイ』『世界で戦うフィルムたち』の解説や、撮影の裏話さらに、インディーズ映画業界の今後や、映画監督のキャリア形成についてもお話を伺いました。

短編映画『恋はストーク』|人間の裏側にも目を向けた

── ジーンシアターで配信中の『恋はストーク』。ラストのゾッとする展開はどのように考案したのですか。

ホラー好きの友人にアイディアをもらって、最後のシーンを付け足したりしました。初期の構想では、あそこまでゾッとするような展開は無かったんです。でも、前半の、女の子が早口で話すシーンは初期からありました。当時、映画の勉強をする学校に通っていて、『恋はストーク』の女の子のような人物を主人公にした映画を作りたいと、ふんわりと考えていたんです。『恋はストーク』は大学卒業後につくった作品なので、それまで温めていたアイディアが活きて、一晩で書けたのかもしれません。

短編映画紹介

『恋はストーク』(ジーンシアターで配信中) 視聴はこちらから

ストーリー

恋する女の子の見ているキラキラとした景色を、軽やかに描く日常系ムービー…?

少女は彼の事を想い、綺麗におめかしをする。

少女は彼の事を想い、彼が普段使う電車に乗る。

少女は彼の事を想い、おすすめしていたカフェでメニューを眺める。

少女は彼の事を想い……彼の住むアパートへと向かう。

この片思いは、可愛くて、切なくて、ちょっぴりドキッとする。

── なぜ、あのようなキャラクターを主人公にしたのでしょう。

最初のうちは、「片思いをしているときって、キラキラした気持ちで楽しいよね」というように、ポジティブなことだけを考えて書いていました。

しかし、それを別の面から見ると、やはり怖いということに気づいたんです。人間の裏側のような感じですかね。

それで、最終的には、恋愛の明るい面と暗い面を両方見せてくれるキャラクターになりました。

──『恋はストーク』は音楽も魅力ですよね。前半部分で使われているピアノ曲は、オリジナルなのでしょうか。

『子犬のワルツ』という曲を参考アイデアとして、新しくつくってもらいました。

映画『12ヶ月のカイ』|さまざまな考察を生んだ、“キャストとつくる脚本”

── 各国で映画賞を受賞している『12ヶ月のカイ*1』ですが、観る人によって感じるテーマが異なるそうですね。なぜあのように難しいテーマになったのでしょうか。

*1編集部注:『12ヶ月のカイ』は、人間とヒューマノイドのパートナーシップを描いた亀山監督の作品。

『12ケ月のカイ』のワンシーン

実は、最初の段階では、12ヶ月のストーリーのうち4ヶ月分しか脚本を書いていなかったんです。キョウカという人間が、パーソナルケアヒューマノイドのカイを買って、2人の関係が密接になってきた頃までですね。

その後、結末を決めずにキャストオーディションをしました。そこで、「この先の展開はメインキャスト2人とディスカッションしながら決める」という前提でオーディションに集まっていただいたんです。キャストが決まった後、脚本があった4ヶ月分の撮影を先に行いました。

それからメインキャストと3人で、そのあとの展開をディスカッションして、脚本を書いて、撮影して……という作業を4回ほど繰り返しましたね。結果、当初自分が想像していたものとは異なる結末になって、すごく面白いと思いました。3人で話し合ったり、AIやヒューマノイドについての情報を集めたりしながら脚本をブラッシュアップしたので、だからこそ色々なものが感じられる作品になったのだと思います。

── 脚本を書いたときは、観る人にどんなことを感じてほしいと思っていましたか。

本当に、どの目線から観ていただいても良いと思っています。日本での公開に先立って、海外では2021年から多数の映画祭に呼んでいただいていました。そのときに、ストーリーの中で注目するポイントや、出てくる感想が国ごとに異なると感じたんです。その場所ごとのカルチャーや環境が影響しているのかもしれません。

『12ヶ月のカイ』は、人間とヒューマノイドの間に子どもができて、それを堕ろすかどうかという話題が出てきます。例えばアメリカは、中絶が社会問題になっている国でもあるので、中絶にフォーカスした感想が多かったように思います。日本では、結末に対する驚きの感想が多いように思います。今のところは、中絶の話や、女性(キョウカ)の選択に着目したリアクションは、日本ではあまり見ません。

『12ヶ月のカイ』は、SFでありながらヒューマンドラマ的な一面も持っているのですが、日本のお客さんの中では、まだ、SFは単に「CGや特殊なものが出てくる映画」というイメージが先行しているのかもしれません。もしかすると、日本の方々も無意識下ではそこに気づいているのかもしれませんが、まだ言語化できていないように感じます。

──『12ヶ月のカイ』では人間のリアリティを上手に表現なさっていました。リアリティを表現するコツはありますか。

まず、主演の中垣内彩加さんの表現力に依るところが大きいです。

あとは、同時期につくっていた『マイライフ、ママライフ*2』という映画の制作過程で「母親」というものをすごく入念にリサーチしていたので、母親の心理を表現する際に、それが活きたのかもしれません『12ヶ月のカイ』も、『マイライフ、ママライフ』も、私自身の人生経験とは全く関連のないことが起こる物語なので、とにかく調べないと分からないというスタンスでした。

*2編集部注:『マイライフ、ママライフ』は、妊娠・出産・子育てにまつわる現代女性ならではの生きづらさを抱えた2人の女性の葛藤と希望を描いた亀山監督の作品

── メインキャストのお2人(中垣内彩加さん、工藤孝生さん)の演技も素晴らしかったですね。

脚本をお2人と話し合って作ったこともあり、お2人がキャラクターを掘り込んで想像してくださって、自分達をその役に近づけてお芝居をしてくださっていました。また、話し合っていくうちに、私の中でも「中垣内(なかごうち)さんが演じるキョウカだったら、工藤さんが演じるカイだったら、こうする」という感覚が生まれて、3人がそれぞれの方向からあの物語のキョウカとカイに近づいていったような感覚でした。

── キャストと話し合うというのは、なかなか珍しい取り組みですね。

2023年の5月までは会社員だったので、3連休など、まとまった休みが取れるときにしか自主映画はつくれませんでした。少しずつしか時間が取れなかったので、それを逆手に取ってのやり方です。

映画『世界で戦うフィルムたち』|日本の映画監督への警鐘と激励

──『世界で戦うフィルムたち*3』をつくったきっかけを教えてください。

*3編集部注:『世界で戦うフィルムたち』は、世界で活躍する日本人の経験や、若手監督・俳優のリアルな苦悩が本人たちの言葉で語られる、亀山監督の作品。

これはもう完全に、『12ヶ月のカイ』があったから、ですね。『12ヶ月のカイ』を完成させたタイミングがちょうどコロナ禍だったので、制作費の一部に助成金が出たんです。そこで、そのお金を使って、海外の映画祭に応募することにしました。通常であれば、海外の映画祭にノミネートされたら自腹で映画祭応募費や渡航費や宿泊費を負担しなければならないのですが、たまたまコロナ禍で映画祭がオンライン開催だったので、費用負担が減る分、100以上の映画祭に応募することができました。

そして、最初にアメリカの映画祭にノミネートされました。しかし、その時点でアメリカでは既にワクチンが行き渡っていたので、私の予想と反して、映画祭はリアルでの開催になっていたのです。フェニックス映画祭・国際ホラー&SF映画祭では『12ヶ月のカイ』のワールドプレミア(世界で最初に作品を披露する場)なので行かないわけにはいきません。そしてありがたいことに最優秀SF作品賞を受賞しました。さらにアメリカやインドの4つの映画祭でグランプリを獲得しました。

──『世界で戦うフィルムたち』作中では、受賞の際の、亀山監督の喜び方が控えめだったように感じました。

海外の自主制作映画は本当にクオリティが高く、対して『12ヶ月のカイ』は低予算感丸出しだったので、まさか賞がもらえるとは思っていなかったんです。これまで日本の映画祭で、反応が良くても受賞できないという経験を何度もしていたので、今回も審査員の良い反応を信じきれなかったという理由もあります。

──『世界で戦うフィルムたち』には、日本の映画監督たちへの警鐘と応援も含まれていますね。

そうですね。日本には「つくりたいからつくった、つくったのだから観てくれるだろう」という発想でつくられた映画が多いと思います。もちろん、映画を通して社会を改善しようとしている作品もありますが、「日常の景色も映画的だよね」と帰結してしまう映画も多いですよね。

そういう作品は比較的低予算で撮れますし、映画として完成させるのは簡単です。でも、「本当にそれでいいのか?」と、ずっと思っています。その映画をつくった本人や、観た人がその後、どうなってほしいのか、ということを考えてほしいんです。

『12ヵ月のカイ』は、端的に言うと、「みんなを混乱させたい」と思ってつくりました。『世界で戦うフィルムたち』も、観た人に問題を投げかけて放り出すというか、元気をあげつつちょっと混乱させる作品にしています。

── タイトルを『世界で戦うフィルムメーカーたち』とせず、『世界で戦うフィルムたち』と作品にフォーカスした理由はありますか。

監督ではなく作品にフォーカスすれば、関わった人みんなで一緒に戦っているイメージがあって良いと思ったからです。それから、映画制作者だけでなく作品自体にも、どうやってお客さんに届けられるかというところに戦いの要素があると思います。

日本のインディーズ映画界は今後どうすべき?|作品数削減という諸刃の剣

── 日本の映画祭には、受賞後のキャリアが示されていないという問題があります。海外では、一度受賞すれば他の映画祭から声がかかるのでしょうか。

『12ヶ月のカイ』がまさにそうです。最初に「フェニックス映画祭・国際ホラー&SF映画祭」で最優秀SF作品賞をいただいて、その賞があったからこそ、他のSF映画祭からも声をかけていただけたり、その後のキャリアにつながったのだと思っています。

── 亀山監督は、インディーズ映画を収益化するには何が必要だと思いますか。

これは諸刃の剣かもしれませんが、つくる本数を減らすことだと思います。今は作品数がとても多いので、1つの作品を劇場で上映できる期間が短くなってしまいます。特に地方では、1週間しか上映できない作品がとても多いです。その短い上映だけでは、作家さんやスタッフさんは生活できません。配信サービスから入ってくる収益も微々たるものです。なので、みんなが楽しめる作品をつくること、そして、普段映画を観ない人でも楽しめる要素を入れることが必要だと思います。それを脚本の内容だけで実現することは難しくても、宣伝活動でその要素をプラスすることもできます。

あとはやはり、情報不足や、業界人の勉強不足を改善しないといけないと思います。「人間」そのものに対する理解や、業界の仕組み、俳優や作家のキャリアデザインなど、映画をつくること以外の情報を、誰も教えてくれないんです。海外には、その情報を取りに行くための仕組みも多少あると聞きます。それから、海外の方がDXも進んでいます。AIを使って企画書をブラッシュアップし、それを海外のプロデューサーにプレゼンしたりしているそうです。

亀山睦木監督のキャリア|映画監督は「とりあえずやってみる」が大事

── 映像系の仕事に就こうと思ったきっかけは何ですか。

中学・高校と放送部をしていたこともありますが、一番のきっかけは小学生の頃にハリーポッターの映画のメイキングムービーを観たことです。撮影現場にいる人たちが、とにかく楽しそうに色々なことをやっていたんです。あとは、お話をつくる人になりたかったので、だとしたら監督かな、と思いました。

── 先日、睦実から睦木に改名なさった理由はありますか。

海外とのやり取りが増える中で、“Mutsumi”(ムツミ)を“Mutsuki”(ムツキ)と書き間違えられたことが何度かありました。ムツミよりムツキの方が覚えやすいのかなと思って、英会話を受けているフィリピン人の講師に聞いてみたところ、ムツキの方が発音しやすいとおっしゃったので、変更しようと思いました。

── 影響を受けた映画監督はいらっしゃいますか。

在り方に憧れを抱いたのは深作欣二さんです。『バトルロワイヤル』のメイキングムービーにも憧れました。中学生役の人たちに、彼らが演じる役のバックグラウンドを丁寧に説明なさったり、ご高齢であるにも関わらず、アクションシーンを自ら実演なさったりしていて、その真剣さに憧れました。

もう1人が、黒沢清さん。映画監督の在り方について悩んでいた時期に、『アカルイミライ』のメイキングを観たんです。そこで、「分からないのでとりあえずやってみて」というふうに演出していらっしゃり、なんだか気が楽になりました。私は普段、脚本を書いていますが、俳優さんがそれをどう演じるかということは、やってみないと分からないんです。そういうときは、黒沢さんを見習って、「まずはやってみよう」と思うことにしています。

監督が何でも細かく決めてしまうのは、映画をつくるスタンスとして何か違うのではと思うんです。私もかつては、監督は明確な指示を出さないといけないと思っていたのですが、黒沢さんを見て、そうじゃなくていいと思えるようになりました。

── 今後はどのように活動していきたいですか。

今、いくつか作品を企画しているので、それをきちんと形にするために動いています。

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。