ユニークな登場人物が絶妙な『休日』

――吉田監督の作品は、ジーンシアターで3作品(2025年2月現在)が配信中です。まず『休日』について、こちらは仕事で精神的に疲れた女性が、海辺のゲストハウスで集まっている人たちとの交流で心洗われていくというストーリーですが“癒し”がキーワードになっていますね。“癒し”の演出で気を配った点があれば教えてください。

主人公が、釣りや宿泊客たちと一緒に料理を食べるなど、普段あまりしないことをさせられます。それに対してすぐに「これ素敵だな」という表情をするのではなく、「よくわからないな」と思いながらも少しずつ打ち解けていく、という感情の変化をゆっくりと演出したつもりです。

――意図としては、癒しはテーマになっているんですか?

テーマは、癒しというより「肯定」ですね。その女性はいしがしい人であり、「せわしないのをやめたら」と言われるわけではなく、「頑張っていますね」とほめられるのでもなくて、「いそがしいあなたも素敵です」といった感じで終わるようにしました。周りの人たちはスローですが、移住を勧めて主人公の「流れ」や「価値観」をガラッと変えたいわけではない。主人公が肯定されて「頑張ろう」と思って帰る。これを大事にしたので、俗にいう「主人公の成長」みたいなものを描いたのではなく、どちらかというと主人公を肯定だけして終わる。これが意図ですね。

――登場人物がユニークですよね。店の人かと思ったら同じお客さんだったなど、人物設定が絶妙で面白いと感じました。脚本の段階で、人物設定はかなりつくり込んだのでしょうか?

僕は、学生以降では今回が初の短編映画制作だったので、映画学校の講師にキャラクターシートを1人につき1ページつくれと指導された通り、基本に忠実につくりました。そういう意味ではつくり込んでいますね。

短編映画紹介

『休日』視聴はこちらから

ストーリー

仕事でいそがしい毎日を送る有田は、ある休日にひとりで海辺のゲストハウスを訪れる。宿の男性から一通り説明を受け、夕食はみんなで一緒に食べることを伝えられる。宿のもう1人の男性の案内で、海釣りを楽しみ、ゆっくりとした時間を過ごす有田。夕食の席には有田の他、オーナー夫婦と男性客2人。先ほど会った男性2人は何と客であったことに驚く有田であったが…。

千葉の富津の美しい風景と波の音、音楽が一体となって、まるで現地の空気を吸っているかのような心癒される作品。

――それぞれの人がちょっと普通ではないところがあり、そこが心地よく感じましたね。

僕はもともと放浪癖があり、地球を3周していて、ゲストハウスに何か月も滞在したのですが、そのときに出会った人たちに変わった人が多くて。だから、変わった人を書いているというより知っている人を書いたのです。この点については他の監督が「懐にずかずか踏み入ってくる人を書けるのはいいところ」と言ってくれました。存在している人なのでリアリティがあり、違和感が出なかったのはそういうことではないかと思います。

――カメラもほぼFIXで撮られていましたね。手持ちで撮影する人も多いですが、あえてFIXにこだわった理由はあるのですか?

理由は3つあります。1つ目はキャパシティですね。今回は、撮影助手を1人アサインし、アングルやリライティングを決めるのは僕でした。撮影監督としてのキャパを演出家として超えないように、監督と撮影の配分を自分の中で決めていました。僕は監督をやりたかったので、監督作品をやるにあたって撮影にどこまで割くか、頭の使い方としては監督に集中したかったので撮影はFIXにしました。

2つ目は演出です。僕は、演出に関してはわりとオーソドックスに、師匠たちがやれと言ったことはやりたくて、カメラが回るまでにすべて演技はつけ終わっていました。そのため長回しにいけるなと思ったら長回しにしたりしました。

3つ目は予算です。予算的にも1日で撮りたかったので。僕はもともと制作部にいて、現実的な工程表を作成していた経験から、2日に分ければ少しアングルが増やせるけれど1日だけならここまでだと決めて撮りました。映画を撮っていくにあたって、1本の作品に情熱を注ぎつつも持続的につくれるように、今の自分にとってベストな塩梅を考えました。

――手持ち撮影は、NGが出て撮り直しが多くなるケースもありますよね。

そうですね。あくまであの空気感を割った方がキャストに対する絆を視聴者が感じられると思うんです。キャストに感情移入できる。この人がどういう表情しているのか、正直見えないじゃないですか。だから本当は割りたい気持ちはあるのですが、あくまであそこの空気感を切り取る。今回の撮影では人ではなく「空気」を切り取っていたので。作品によっては割りたいと思うのですが、『休日』を見て「割っておけばよかったな」と思うことはないです。

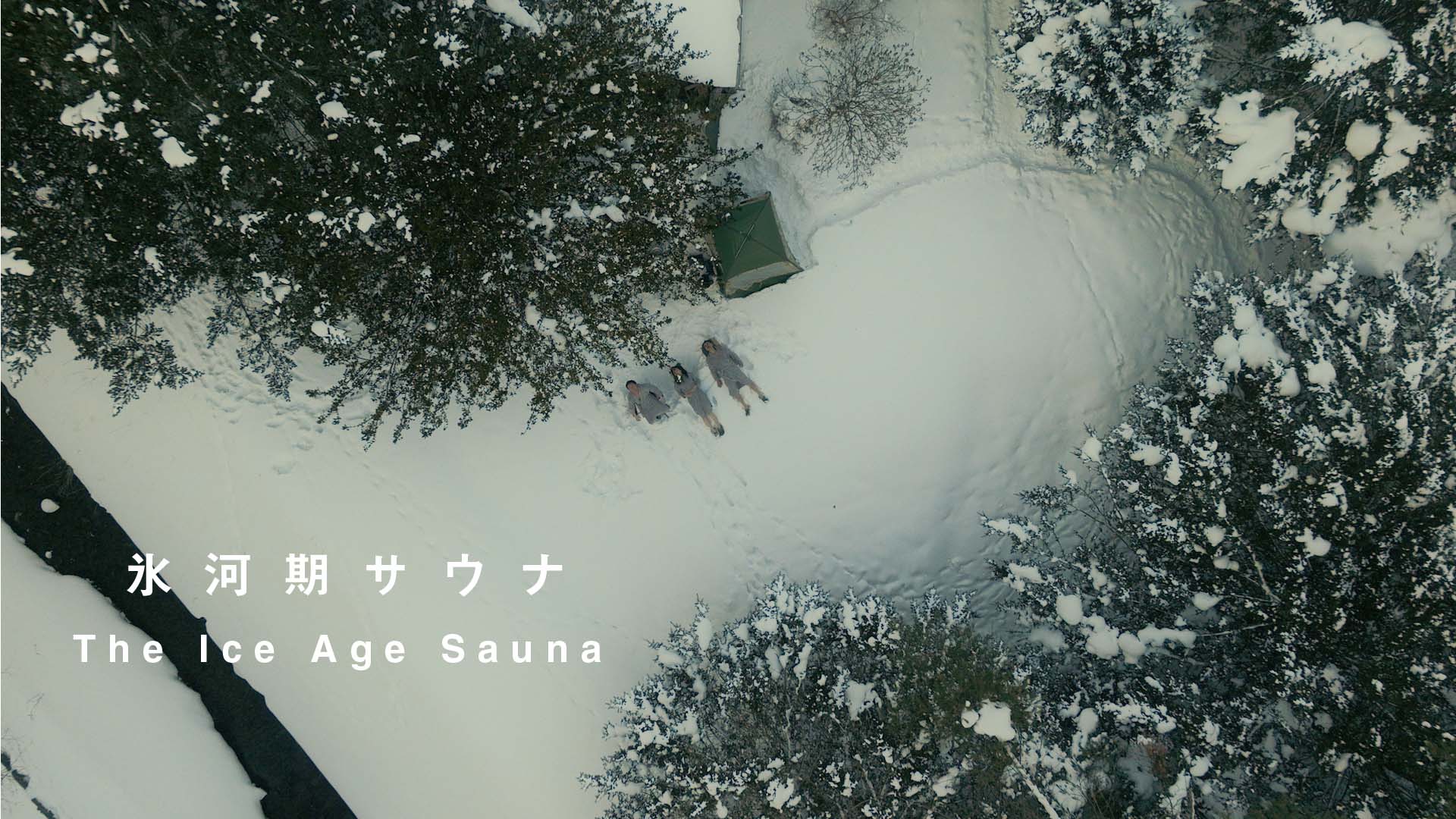

氷河期、サウナが果たす役割を示した『氷河期サウナ』

――続いて『氷河期サウナ』について伺います。この作品は、2180年に人類の大半が滅亡して氷河期になったとしたら、という設定ですね。すごい設定だと思いますが、この発想はどこから生まれたのでしょうか?

実は北海道ロケに行く機会があった際に撮ったので、その制限された条件のなかから生まれました。氷河期という世紀末の世界を非武力で生き残る、というのを本来は超大作のプロットとして描きたいところで、非武力で東京のほうにたどりついたら生き残っていた団体が武力を持っていて、サウナによって対話していくという、ギャグのようなピースな作品にしたい気持ちがまずありました。その上でエンディングに「氷河期サウナは帰ってくる」という一文を入れていますが、続きが観たくなるようなものにしたかったんです。

短編映画紹介

『氷河期サウナ』(ジーンシアター独占配信)視聴はこちらから

ストーリー

西暦2180年、世界は氷河期に突入し、人類の活動領域は限りなく減少していた。

そんな日本列島を1人旅する鈴木は、まぎれもなく雪に覆われた東京八王子でかつて民宿を営んでいた2人の親子に出会う。最初は鈴木に警戒していた親子だったが、人懐っこい鈴木の人柄に徐々に心を開いていく。

そして、「テントでサウナが出来ますよ」という鈴木からの突拍子もない提案に戸惑う

親子だったが…。ドローン撮影を駆使し、氷河期の世界観を体感でき、どんな厳しい状況でも、楽しみを見出すことが出来る人間の逞しさにワクワクする作品。

――変わった設定をつくると難しい可能性があるのに、ちゃんと成り立っているからすごいですね。

寒くて飢えている人がサウナに入ったら、やはり単純にあたたかいと思うし、裸では武器など何も持てず、自分をすべてさらけだすというのは温かみのある行動だなと思って。

たとえば井村さん(インタビュアー)が僕と今からサウナに行くとしたら、結構な親密度になるじゃないですか。裸で「どうですか仕事は」みたいな(笑)。話すことや内容も変わってくる。今サウナブームだからというわけではなくて、裸でサウナに入ることによって人間という生物の温かさを感じる、というのが今回の短編の主旨かなと思います。

――吉田監督は、サウナはお好きですか?

好きです。泊まる場所にサウナがあったらいいね、からのアイデアで。実はテントサウナのメーカー「ファイヤーサイド」から、協賛のような感じで送ってもらったんですよ。サウナを使う話を撮りたくてこんな企画を書いてみましたと送ったら、うちの商品送るから撮ってよと言ってくれて。完パケも送り、映画祭での受賞とかジーンシアターさんでの配信とか報告しました。

――サウナから出た俳優さんたちが、雪の中で寝転んで「気持ちいい」という顔をするじゃないですか。あの表情が素晴らしいですが、周りが雪で、ずっとロケで外にいたら寒くなって「気持ちいい」という顔を撮るのは難しいかなと思ったのですが、いかがでしたか。

あれは寒い状況です。サウナシーンはギリギリの時間に撮っていたのでサウナ内のカットがなかったりするんですけど、出てきて寝転がっているシーンは、少しはあたたまっているものの寒い状況で。カメラを瞬時に持って行って用意スタートで、6秒くらいで撮りました。撮り直しとかしていたら凍えちゃいますよね。カメラマン兼任なので、その速さで撮れました。

スタンドインという役割にフォーカスした『STANDIN』

――『STANDIN』、これはドキュメンタリータッチの作品で『休日』『氷河期サウナ』とは違うテイストでした。これは吉田監督にとって新しいチャレンジだったのでしょうか?それとも、もともとこちらのほうが多いのでしょうか?

これも実は、スタジオを別の案件でおさえていたものの案件がリスケになったので、スタジオをキャンセルするくらいなら撮影しようと思い、撮った作品なんです。だから脚本を1、2日でつくり、撮影まで4日とかのスケジュールでした。他の作品と比べて準備をしておらず、来てくれる役者さんに合わせて案を練ったので、メッセージ性は少なめです。

――世間の人は撮影現場を知らないですよね。撮影現場ってこんなに緊迫しているんだと伝わってくる作品でもあります。ご自身の経験を活かしてあのような作品をつくられたということでしょうか。

僕はテレビCM出身で、テレビCMを撮る時に、スタンドインという業種の人の顔や名前を覚えたんです。僕のWeb広告のメインキャストにエントリーしてくれた子が「あのスタンドインの子だ」と気づいたり。頑張っているからこちらは良い印象を持っているのですが、惜しくも落選してしまうんですよ。内心どう思っているのかな、とスタンドインをやってくれた人と話してみると、やはり残念に思うところがあるそうなんです。

とはいえ、職業として俳優をやれているということじゃないですか、スタンドインって。バイトしながら俳優をやっている人もいる中で、職業がスタンドインということは、演技の肥しになるしいい下積みになる、ということを世のスタンドインの人たちに伝えたいと思いました。

短編映画紹介

『STANDIN』(ジーンシアター独占配信)視聴はこちらから

ストーリー

スタンドイン(撮影準備のための俳優の代役)をしながら、俳優になる夢に向かって

働く“ゆき”。カメラに向かって演技をするが、動きを覚えていなくてカメラマンに𠮟られてしまう。下心が見え見えのADからおだてられたり、マネージャーに仕事の悩みを相談しようとしてもタイミング悪くスタンバイの声がかかってしまう。自信を失いながらもそれでも真摯に仕事に向き合う“ゆき”。そんな“ゆき“はある言葉に救われる。

明日を頑張る元気をくれる作品。

脚本、美術もつくり込んでから撮影に入る

――吉田監督の演出について伺います。脚本はかなりつくりこんで完璧にしてから撮影に入るのでしょうか。それとも現場でアドリブも入るのでしょうか。

脚本でしっかりつくっており、アドリブはほぼないです。『STANDIN』以外の作品では音声コンテもつくり、本番とは違う俳優さんを呼んで自分のスタジオで収録しています。たとえば「昨日何していた?」「こんなことをしていたよ」という話の前に「でさ、こないだみかこちゃんがさ」といった話をしているシーンは、一回アドリブで演じてもらい、それを脚本に決定稿として落とし込みます。

――撮影現場で、俳優さんの意見によって脚本を変えたりしますか?

現場で「こう変えませんか?」「こう変えましょう」というやりとりはないですね。僕は言い回しが多少変わってしまっても気づかないので、たとえば方言が出たり「~っすよね」となったりしても、気づかなければOKです。あとは、僕の作品はワンカット(長回し)が多く、ワンカット中にちょっとアドリブが入っても気にしていないし、僕が「アドリブを入れて」と要求することはほぼないですけど自然な空気でやっていると勝手に入ってくるので、そこは自由にやってもらっていますね。

長回しでいうと、「ここでニンジンを食べる」など動作は決めていますけどセリフに比重を置いていないので、セリフの「間」が気になるとかはなく、「ここでよく噛んでくれ」とか「ここで一回ビールを飲んでくれ」など動作の演出はします。

――『休日』『氷河期サウナ』など、ロケ地選びが素晴らしいと感じます。ロケ地は作品の空気感を出すのにとても重要だと思いますが、ロケ地選びは重視されていますか?

今回の作品ではゲストハウスや民宿を選んでいますが、自分自身が泊まった場所や泊まりたいと思った場所にしていますし、探す幅は広いですね。

――民宿の食事のシーンの食堂は物語にぴったりな場所でしたね。実際に泊まられた経験があるのですか。

撮影で何回か使っていて、撮影後に泊まったこともあります。自分のマインドや、自分が生きてきた人生的にあそこは素敵な空間だと認識していて、あの空気感がいいと思っているから映画にしています。あてがきに近く、もしかするとキャストより先にロケ地を決めているかもしれません。

あとは、美術にすごくこだわっていて、つくり込みは絶対します。『氷河期サウナ』の二段ベッドのような場所は、実は倉庫なんですよ。

――『休日』の食堂に「足ルヲ知ル」の扁額(横書きの額)がありましたね。

あれは大好きですね。あれはつくっていなくて、そのままなんです。撮影前に一目見た瞬間から「足ルヲ知ル」はすばらしい格言だなと思い、絶対にフレーム内に入れようと思いました。いいメッセージですよね。

ピースボートで世界を約3周。撮影修行の日々

――吉田監督のキャリアについて伺います。高校時代に日本全国を回ったり、社会人になってからも世界を駆け回ったりしていたとのことですが、どんな経験をされたか教えてください。

高校時代の18歳の頃、バイクに乗って日本中を巡りました。人と話していると、自分の話がすごくつまらなく思えて。話が面白い人になりたくて、日本中を巡ったら面白い人になれるかもしれないと思いました。でも福岡でバイクの調子が悪くなってしまい、日本全国は巡れなかったです。

僕はどうやら放浪が好きで、車やバイクなどを使ってどこかに行き、何となく1週間とか1か月とか滞在することが多かったですね。

――学校を出て定職にはつかなかったということですか。

高校を中退して、東京映画学校という映像の専門学校に行きました。2011年から株式会社ロボットでPM業をやってから、フリーランスのディレクター/エディター/カメラマンとして、国際NGO ピースボート主催の船旅に参加しました。地球一周の旅に出たところ面白くて、約3周しました。1周は4カ月間くらいです。ピースボートの期間は映像の仕事は請け負っていませんでしたが、映像制作は続けていました。毎日撮影する被写体があり、毎日編集する時間がある。仕事であれば毎日は撮らないじゃないですか。僕は当時、自分の中でそのときが一番うまいと思えるほどに毎日撮って毎日編集して、思う存分修行ができました。

――ピースボートの船に乗っている人はどんな人でしたか。

乗っている人は、旅人や平和活動家は意外と少なくて、7割が年配の方、3割くらいが30代までの人でした。若い子たちはだいたい大学卒業前の期間か、26~27歳くらいのキャリア転職組で3年働いて転職前に旅をしておこう、という子たち。乗客1,000人以上の豪華客船でした。

――船だから、寄港地に寄って文化を知る機会もありますよね。

そうですね。20何カ国くらい回りました。ピースボートは名前の通り“平和の船”で、「平和を」「こういう社会問題に意義を」といったメッセージをたっぷりストックできました。それまで触れなかったような事でも、世界で起きている問題を広く知れたことで、今はより映画に前向きになっています。

――ピースボートの後、CMの制作をされていたとのことですが、映画をつくりたい思いは昔からあったのでしょうか。それともきっかけがあったのでしょうか。

僕はドラマっ子でして、『やまとなでしこ』を見て松嶋菜々子にガチ恋をするタイプだったので、映画はあまり観ていなかったです。映画をやりたいというより物語をつくりたいという思いがありました。だから漫画家になりたいとも思い、映画の専門学校に行く前に漫画家アシスタントをやったこともあります。漫画でも映画でも何でもよくて、物語をつくりたいのです。あとは、経験してきたもの、見てきたもののなかで伝えたいものがある、ということですね。

――好きな映画監督、参考になる映画監督は誰かいますか?

『街の上で』の今泉力哉監督は好きです。宮藤官九郎さんも好きですね。尊敬しているのは師匠でもある清水康彦監督ですね。あと、Yuki Saito監督の影響を受けていると言えます。

――好きな映画はありますか?

『ロード・オブ・ザ・リング』ですね。エンタメが好きなんです。これは小学校から中学校にかけて観ました。魂に直接来るものが好きで。角笛を鳴らして死ぬ覚悟で突っ込んでいくときの「うぉー!」という盛り上がりが好きで。悩みを抱えている中学生や高校生は、センチメンタルな映画を観るよりそういう映画を観ると気持ちが奮い立つんじゃないかと思いますよ。

――インディーズ映画について伺います。インディーズ映画は収益化が難しいですが、それでもつくるという映画監督としてのモチベーションはどこにあるでしょうか。

そのインディーズ作品で収益化できなくても、将来的に商業映画をやるためにみんなやっているんだと思います。商業映画を目指すにあたって短編で映画祭に入賞して、長編においては収益化を目指すと思うんです。

――短編で大きな収益をあげるのはなかなか難しいですよね。

チャレンジしてみたいですけどね。次作はいつ撮るかは未定ですが、費用をかけたらどれくらい収益をあげられるのか、全力で1本つくってみたいと思っています。

――今後はどのような活動をしていきたいですか?

監督としては、商業長編を目指しています。影響力を持った後にやりたいことがあるんです。長編映画をやることがゴールじゃなくて、長編映画の監督として認められて作品をつくれるようになったら伝えたい話がいっぱいあるので、そういうものを伝えていけるフェーズに入れたなら、やり切った感がありますね。

この映画監督の作品

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。