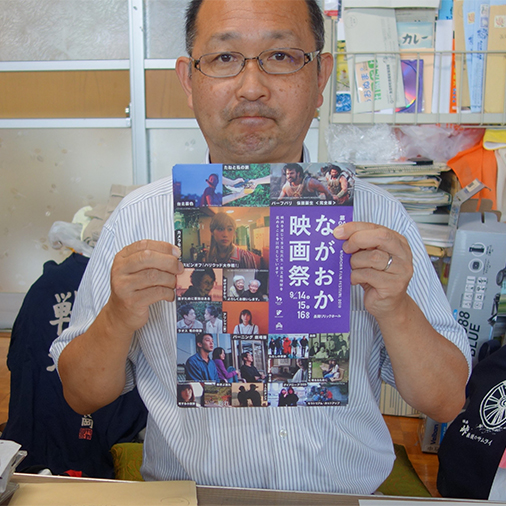

ながおか映画祭とは

──第29回を迎えたながおか映画祭は、映画の上映とインディーズムービーコンペティションでの構成ですね。

映画の上映では、長岡出身で写真家でもある小林茂監督の作品を主に上映しており、そうでなければ『阿賀に生きる』(監督:佐藤真)を上映しています。小林監督が撮影を担当していたので。

ここ8年ほどは林 海象監督の作品も上映しています。また、映画祭スタッフや市民から上映作のリクエストがあれば応えています。制作者から上映の希望があったときは、内容を拝見した上で上映しています。他の映画祭で知り合った監督の作品や、コンペティションの受賞者が長編を制作したときにその映画を上映することもあります。

──『阿賀に生きる』はどんな映画でしょうか。

佐藤真監督の第一作です。新潟県の阿賀野川沿いに監督とスタッフ6人ほどで住み込んで、3年ほどかけてドキュメンタリー映画を撮ったものです。もともとは新潟水俣病の支援をしている旗野さんという方がいて、その方から物語が始まるんですね。小林さんもまだ30代だったかな、柳澤壽男監督のもとでやっていたころもあったのですが、新潟に帰ってきて映画を撮る。そういうことでできた映画ですね。

──長岡リリックホールで4日間に渡って上映されるのですね。リリックホールは何席くらいのホールでしょうか?

リリックホールのシアターは450席あります。昔はここに35ミリの映写機を持ち込んで上映していましたが、12年ほど前にデジタルに変わったときDVDやブルーレイで上映できるようになりました。講演会などのためにプロジェクターが設置されているので、それで上映しています。

──映画祭の4日間の日程を教えてください。

最終日はインディーズムービーフェスを含め4プログラム、他は1日5回。10時頃から17時頃まで上映しています。今年は11作品を4日間で17回に分けて上映します。基本的にはアジアの映画を選んでいるのですが、アジア映画の配給が少なくなってきているんですよね。昔は中国映画祭があり、それだけでも10本ほどあったのですが、今はあまり配給されていないのです。

──ながおか映画祭のミッションやコンセプトを教えてください。

「映画を通じて多文化共生・異文化理解を進めることを目的とする」です。私たちが子どもの頃は、映画が一番世界を知ることができる手段でしたね。映画を観てアメリカはこうなんだ、中国はこうなんだと知りました。映画上映に講座や講演などを加えて、魅力を高めています。

──ながおか映画祭ができたきっかけを教えていただけますか

1990年の2月頃は長岡に5つ映画館があったのですが、同じ系列だったため全て閉館になったのです。長岡に映画館がなくなったので、商工会議所や市議会議員の方が市民映画館をつくる準備会を立ち上げて、市民の方が参加して組織をつくりました。映画を観られる場所をつくり、映画館創設の資金をためていくために自主上映会を始めたのがきっかけです。

1996年に、その頃は「市民映画館をつくる会」という名前なのですが、シネ・ウインド代表の齋藤さんと市議会議員の太田さんが「アジアの時代が来る」と考えアジアの映画祭をしてはどうかという発想が生まれて。第1回から16回までは「長岡アジア映画祭」という名前で開催していました。

そのうちシネコンが来たので、2012年に映画館創設は中止ということで解散になったのですが、せっかくここまで映画祭を開催してきたし、自主映画の上映を続けたいメンバーがいたので「コミュニティシネマ長岡」という組織名に変え、第17回からは「ながおか映画祭」という名前に変えました。

──もともとは市民映画館創設のためだったのですね。

はい。1990年に長岡の映画館が閉館して、1993年には三条市で映画館をやっていた人が長岡市の中心から少し離れたみなおつというところに映画館をつくったんですよ。「市民映画館をつくる会」ができた頃、新幹線の高架下や市の駐車場の有効利用のためにいくつかの計画があったのですが、厚生会館があったところに市民フォーラムという文化施設を作ろうとしたものの選挙で市長が変わったら中止になったのです。もしそれが実現していたら映画祭は開催していなかったかもしれません。

その後この映画館は数年後に撤退となりました。そして市民映画館をつくる会のメンバーの一人が買い取って3、4年運営しました。でもその人もやめて、移動上映していた人が買ったのです。三代にわたって10年近く運営されていたことになるのですが、シネコンができたから、みんなやはりそちらに行きますよね。今はゲームセンターになっています。

──映画祭の運営には、行政などからの支援などはあるのでしょうか?

国の芸術文化振興基金に助成金の申請を行い、資金をまかなっています。また、市と共催なので会場費がゼロですむのが大きいです。あとは広告料、作品の出品料、観客の入場料、自腹です。メンバーも何とか少人数で回しています。

──今までの運営の中で、心に残るエピソードはありますか?

観客の皆さんは、映画を観に来る動機はそれぞれですが、めちゃくちゃ喜んで帰っていかれるんですよね。私も映画ファンだから、気持ちもわかるし嬉しいですね。近年の上映作ではソフィア・ローレンの『ひまわり』は反響がすごかったです。

──大林宣彦監督も、生前はよく映画祭にいらしていたと聞きました。

私たちが大林監督の作品が好きなので、よくお招きしていました。大林監督の映画を3本上映したりしています。『ふたり』と『青春デンデケデケデケ』と『はるか、ノスタルジィ』と。「この映画を上映するなら僕はどこへでも行く」と大林監督がラジオ番組で話しているのを聞いたスタッフがいて、来てくれるのなら手紙を書いてみようかとなって。プロデューサーの大林恭子さんからお電話をいただいて、本当に監督が映画祭へ来てくれました。

長岡インディーズムービーコンペティションについて

──今回のコンペでは何作品くらいの応募がありましたか?

132作品ですね。前回、前々回もそのくらいです。それまでは事務局にDVDを送るという手続きだったのが、YouTubeやVimeoの共有というスタイルになったら応募が3倍ほどに増えました。

上映は8作品ほどです。当初は上映しなくても賞に選んでいましたが、現在は上映できる時間内の作品数を最終ノミネートとしています。最終審査では観客にも観てもらい、賞を決めます。去年は入選が30本ほどありました。

──審査はどのようにされているのでしょうか?

今回は、審査委員長がにいがた映画塾の初代塾長であられた井上朗子さん、宇佐美基監督、にいがた国際映画祭の副実行委員長であられた永井美津子さん、私の4人で事前審査をします。4人で選んで、意見が一致するのは5本ほどですね。30本ほどに絞り、映画祭スタッフ3名が映画ファンとして参加し、だいたい8人ほどの審査員の得票数が最も多い作品がグランプリになります。

──受賞した方に賞金や特典などはあるのでしょうか?

映画祭での上映と、お米10kgです。あと地元のお酒、お菓子などがつきます。

──過去受賞された監督で、今活躍されている方はいらっしゃいますか?

例えば、入江悠監督、呉美保監督、石井裕也監督、内藤瑛亮監督などいろいろな方がいらっしゃいます。

──こういう作品だと選ばれやすい、というのはありますか?

審査委員長の井上さんはシネフィル(映画通、映画を愛する人の意)であり、ゴダールのフランス映画のような「感性」で選ぶ感じですね。どんな作品も意外とチャンスがありますよ。

インディーズ映画業界について

──インディーズ映画業界の現状をどうみていますか?

インディーズ映画をつくるなら、「この作品をきっかけに商業に行く」というような考えではなくて、撮りたいものを撮るのがいいんじゃないかと思いますね。商業映画では、必ずしも撮りたいものを撮れるとは限らないじゃないですか。大林監督も最後はインディーズに戻っていた印象ですよね。

例えば林監督は「劇場映画を撮るコツは、最初からインディーズ映画を撮らないことだ」と語っていたことがあるけれど、インディーズを撮り自分で上映場所を得ていく監督もいるし、そんなふうに自分のスタンスを決めるといいんじゃないかと思いますね。シネコンで上映されなくとも、1,000人、2,000人の観客が作品を観てくれたらいいんですよ。

今後の映画祭について

──ながおか映画祭をどのように発展させていきたいですか?

どうでしょうね。10年もつかどうか。ミニシアターも年々客層が上がり、新たな客層は増えていない印象です。現状が維持できて、上映リクエストがどんどん出てくれば嬉しいですけれど。リピーターにならなくても、単発で来ていただくのでもいいですから観に来てほしいですね。もしくは、別の新しい映画祭を作りたいという声があがるなら、それもいいことだなと思います。

開催概要

第29回ながおか映画祭

【開催概要】

日時:2024年9月13日(金)〜9月16日(月・祝)

会場:長岡リリックホール

(住所)〒940-2108 新潟県長岡市千秋3丁目1356−6 (TEL)0258-29-7711

料金:

1回券/一般 1,200円 中・高校生 ほか 600円

4回券/一般 6,000円 中・高校生 ほか 2,000円 ※小学生以下無料(全席自由席)

【上映スケジュール】

【上映作品】

井村哲郎

以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。

自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。